Lexikon

Ablatio retinae (Amotio retinae)

Ablatio retinae (Amotio retinae):

siehe Netzhautablösung

Aderhaut (Choroidea, Uvea)

Aderhaut (Choroidea, Uvea):

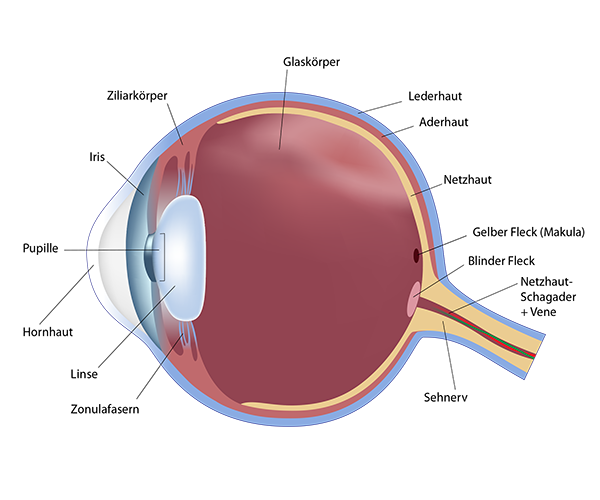

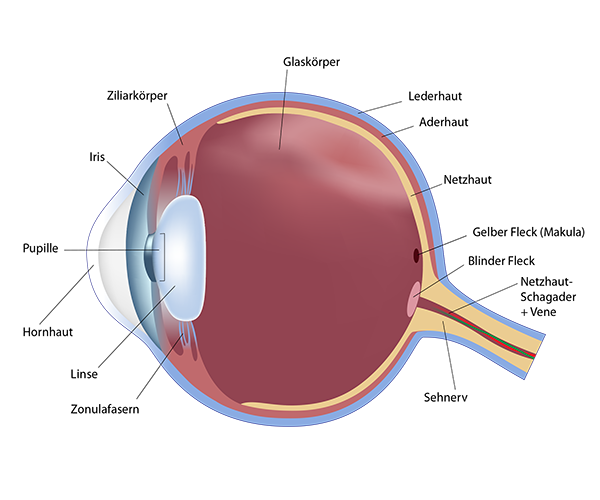

Die Aderhaut ist eine Schicht zwischen der Netzhaut und der äußeren harten Sklera. Sie ist reich an Blutgefäßen, die das Auge mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgen. Diese Schicht spielt eine entscheidende Rolle bei der Wärmeableitung und Regulation der Temperatur im Auge. Im vorderen Bereich des Auges bildet der Ziliarkörper als Teil der Aderhaut einen ringförmigen Muskel, der an der Akkommodation des Auges und der Bildung des Kammerwassers beteiligt ist.

Akkommodation

Akkommodation:

Fähigkeit des Auges, den Brechungsgrad seiner Linse anzupassen, um scharf auf Objekte in unterschiedlichen Entfernungen zu fokussieren. Diese Anpassung ermöglicht es uns, sowohl nahe als auch ferne Objekte klar zu sehen.

Im Laufe des Lebens nimmt sie kontinuierlich ab, bis sie vollständig erloschen ist. Dies ist der natürliche Grund für das Fernrücken des Nahpunktes, an dem wir scharf sehen, und damit für die sogenannte Alterssichtigkeit oder Altersweitsichtigkeit (Presbyopie), die bei vielen Menschen eine Nahbrille notwendig macht.

Altersbedingte Makuladegeneration (AMD)

Altersbedingte Makuladegeneration (AMD):

Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist eine weit verbreitete Augenerkrankung, die bei älteren Menschen auftritt und das zentrale Sehvermögen beeinträchtigt. Es handelt sich um eine degenerative Erkrankung der Makula, dem zentralen Teil der Netzhaut im Auge. Die Makula ist verantwortlich für das scharfe, detailreiche Sehen und das Erkennen von Farben.

Es gibt zwei Haupttypen der AMD: die trockene (atrophe) AMD und die feuchte (exsudative) AMD. Die trockene AMD ist die häufigere Form und tritt auf, wenn sich in der Makula Ablagerungen bilden und allmählich Zellen absterben. Die feuchte AMD wird durch das Wachstum neuer und zugleich krankhafter Blutgefäße in der Makula verursacht, was zu Flüssigkeitsansammlungen und Blutungen führt.

Im Verlauf der Erkrankung können Symptome auftreten, darunter eine verzerrte (Metamorphopsien) oder verschwommene Sicht in der Mitte des Gesichtsfelds, welche Schwierigkeiten beim Lesen und Erkennen von Gesichtern verursacht.

Das Hauptrisiko für AMD ist das höhere Alter, insbesondere ab dem 50. Lebensjahr. Aber auch weitere Risikofaktoren wie das Rauchen, familiäre Veranlagung, Bluthochdruck, schlechte Ernährung und lebenslang natürliche, ungeschützte UV-Strahlen-Exposition können die Entwicklung einer AMD fördern. Somit können ein gesunder Lebensstil, Rauchverzicht, eine ausgewogene Ernährung und das Tragen von Sonnenschutzbrillen das Risiko für AMD verringern.

Alterssichtigkeit (Presbyopie)

Alterssichtigkeit (Presbyopie):

Normale altersbedingte Veränderung des Auges, bei der die Fähigkeit, nahe Objekte scharf zu sehen, allmählich abnimmt. Sie tritt auf, weil die Linse kontinuierlich an Elastizität verliert. Dies führt dazu, dass die Linse sich nicht mehr ausreichend verformen kann, um den Fokus auf nahegelegene Objekte einzustellen (Akkommodation).

Es gibt bisher weder eine Möglichkeit, die Entwicklung der Alterssichtigkeit zu verhindern noch sie spürbar abzumildern: Jeder erlebt das „allmähliche Erwachsenwerden der Augen“. Gesunde Ernährung und Lebensstil können im Allgemeinen dazu beitragen, die Augengesundheit zu unterstützen und das Auftreten von ernsthaften Erkrankungen unwahrscheinlicher zu machen. Eine bestehende Alterssichtigkeit wird durch das Tragen von Lesebrillen, Gleitsichtbrillen oder multifokalen Kontaktlinsen ausgeglichen. Auch der Linsentausch ist eine langfristige und bewährte Lösung, die Alterssichtigkeit auf bewährte Weise dauerhaft und für immer nachhaltig zu beheben.

AMD (altersbedingte Makuladegeneration)

AMD (altersbedingte Makuladegeneration):

Amotio retinae (Ablatio retinae, Netzhautablösung)

Amotio retinae (Ablatio retinae, Netzhautablösung):

siehe Netzhautablösung

Amsler-Gittertest, Amsler-Test

Amsler-Gittertest, Amsler-Test:

Einfacher diagnostischer Test, der als Frühwarnsystem verwendet wird, um Veränderungen im zentralen Gesichtsfeld des Auges zu erkennen. Bei Veränderungen im Amsler-Test ist ein kurzfristiger Termin bei Ihrem Augenarzt sehr wichtig.

Betroffene nehmen verzerrte und verbogene Linien wahr. Wichtig ist, dass bei der Testdurchführung, die Betroffene selbst zu Hause durchführen, folgende drei Kriterien sorgsam beachtet werden: Tragen der Lesebrille oder Gleitsichtbrille, gute Beleuchtung, Abdecken des jeweils anderen Auges. Unabhängig davon sind augenärztliche Untersuchungen regelmäßig und – insbesondere bei Zunahme der Empfindungen – sehr kurzfristig dringend notwendig. Hierbei spielt die Durchführung der OCT (optische Kohärenztomografie) eine wichtige Rolle.

Er wird zur Überwachung von Augenerkrankungen an der Makula (Stelle des schärfsten Sehens, gelber Fleck, Mitte der Netzhaut) wie Makuladegeneration (AMD, altersbedingte Makuladegeneration), diabetisches Makulaödem (DMÖ), Membranen auf der Netzhaut (epiretinale Gliose) und anderen Erkrankungen an der Netzhautmitte (=Makula) eingesetzt.

Antioxidantien

Antioxidantien:

Ein Antioxidans (Radikalfänger) ist ein Stoff, der schädliche Teilchen im Körper, sogenannte freie Radikale, unschädlich macht.

Freie Radikale sind natürliche Stoffe, die sich beim Zellstoffwechsel während sogenannter Oxidationsvorgänge bilden. Sie können die Zellen im Körper angreifen – auch die in den Augen – und zum Beispiel das Risiko für Alterskrankheiten erhöhen.

Antioxidantien schützen unsere Zellen.

Wichtige Radikalfänger sind z. B. Vitamin C, Vitamin E, Selen oder Zink.

Assisted

Assisted:

Der Laser unterstützt bestimmte Schritte der Operation – die Linse wird anschließend wie üblich entfernt.

Astigmatismus (Hornhautverkrümmung)

Astigmatismus (Hornhautverkrümmung):

Astigmatismus ist eine häufige Fehlsichtigkeit des Auges, die durch eine unregelmäßige Krümmung der Hornhaut oder der Linse verursacht wird. Im normalsichtigen Auge sind die Hornhaut und die Linse gleichmäßig gekrümmt, sodass ein klares, scharfes Bild auf der Netzhaut entsteht. Bei einem Auge mit Astigmatismus sind die Hornhaut und/oder Linse ungleichmäßig gekrümmt. Dadurch wird kein einzelner Brennpunkt erzeugt, sondern jeder Lichtpunkt wird strichförmig verzerrt (Stabsichtigkeit). Auf diese Weise entsteht ein unscharfes Bild auf der Netzhaut. Mithilfe einer Brille, Kontaktlinse oder Intraokularlinse sehen Betroffene mit Astigmatismus dauerhaft klar und scharf.

Atropin

Atropin:

Medikament in Augentropfen, das routinemäßig im Alltag der Augenärzte zur Erweiterung der Pupillen, zur Durchführung der Brillenbestimmung bei Kindern (Skiaskopie in Zykloplegie = Untersuchungstechnik bei entspanntem Ziliarmuskel) und zur Therapie bei fortschreitender Kurzsichtigkeit (Myopiegprogression) verwendet wird.

Zur Behandlung von Myopie (Kurzsichtigkeit) bei Jugendlichen wird es in sehr niedrigen Dosierungen eingesetzt, um ein weiteres Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Es wirkt, indem es unmerklich die Akkommodation des Auges reduziert sodass scharfes Sehen im Alltag sichergestellt ist.

Bei Kindern wird es eingesetzt, um eine verlässliche Dioptrien-Bestimmung durchzuführen. Die Tropfen erweitern einerseits dabei die Pupillen und pausieren vorübergehend für einige Stunden die Fähigkeit des Auges, auf nahe und ferne Objekte scharf zu stellen. Auf diese Weise ist es bei kleinen Kindern und Menschen mit herabgesetzter Kooperation zuverlässig möglich, ohne Worte und Befragung die Dioptrien-Bestimmung exakt durchzuführen.

Atropin ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. Die Verwendung von Atropin einerseits zur Untersuchung der Dioptrien bei Kindern sowie andererseits zur Behandlung der Myopie bei Kindern und Jugendlichen sollte ausnahmslos unter fortlaufender Kontrolle durch eine/n Augenärztin/Augenarzt erfolgen, da die Dosierung und die Behandlungsdauer individuell angepasst werden.

Augapfel (Bulbus oculi)

Augapfel (Bulbus oculi):

Der Augapfel ist Teil des Sehorgans und liegt in der Augenhöhle (Orbita).

Augen Rosacea

Augen Rosacea:

Augen-Rosacea ist eine spezielle Form der Rosacea, einer chronischen Hauterkrankung, die vor allem das Gesicht betrifft. Bei dieser Variante der Rosacea sind die Lidränder und das umgebende Augengewebe betroffen.

Zu den häufigsten Symptomen der Augen-Rosacea gehören gerötete, gereizte oder juckende Lidränder. Betroffene beschreiben oft ein brennendes Gefühl in den Augen, das Gefühl von Sand oder Fremdkörpern in den Augen und Lichtempfindlichkeit (Photophobie).

Häufig tritt Augen-Rosacea in Verbindung mit Haut-Rosacea auf, bei welcher Hautrötungen, Rötungen im Gesicht, erweiterte Blutgefäße und Pickel im Gesicht auftreten.

Die Augen-Rosacea kann zu Entzündungen der Augenlider (Blepharitis) führen und die Meibom-Drüsen blockieren, die eine wichtige Rolle bei der Tränenproduktion spielen. Diese Blockade der Meibom-Drüsen kann zu Tränenfilmproblemen führen, die trockene Augen verursachen.

Die Augen-Rosacea erfordert in der Regel eine individuelle Behandlung und Betreuung. Betroffene, die wiederkehrend Symptome wie Rötungen und Juckreiz der Lidränder bemerken, sollten einen spezialisierten Augenarzt aufsuchen, um eine genaue Diagnose zu erhalten und die geeignete Behandlung zu besprechen. Augen-Rosacea ist erfolgreich und nachhaltig mit IPL behandelbar.

Augeninnendruck

Augeninnendruck:

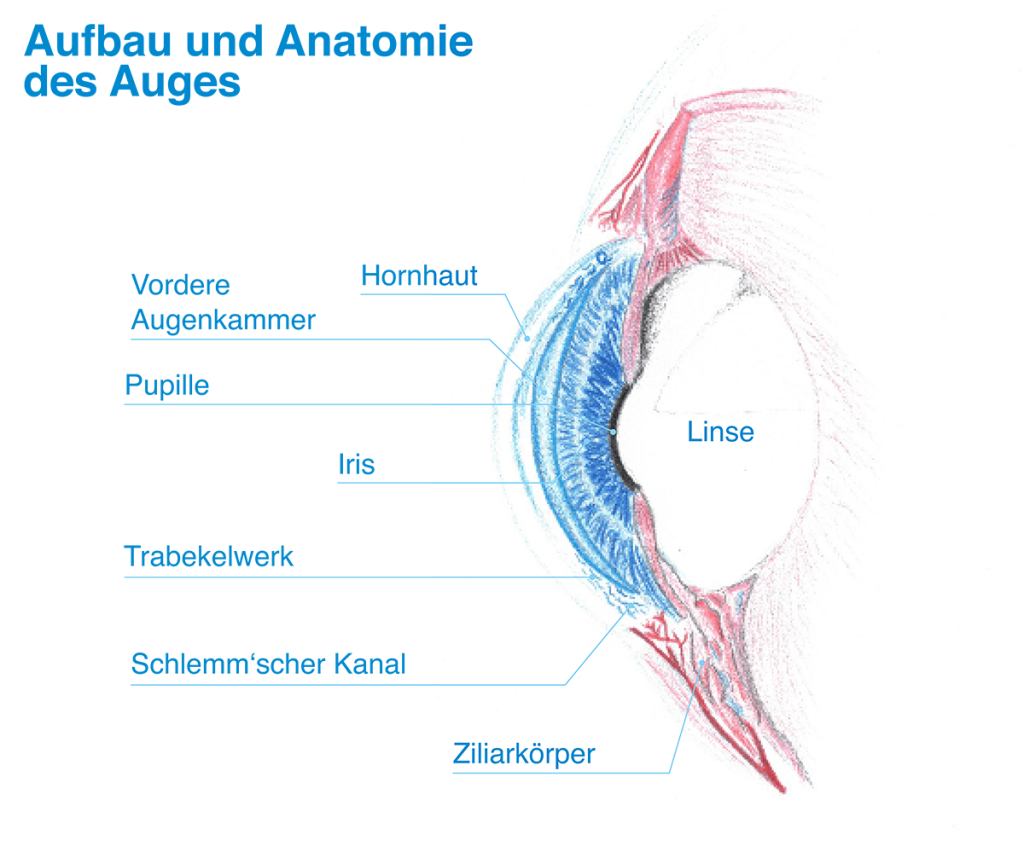

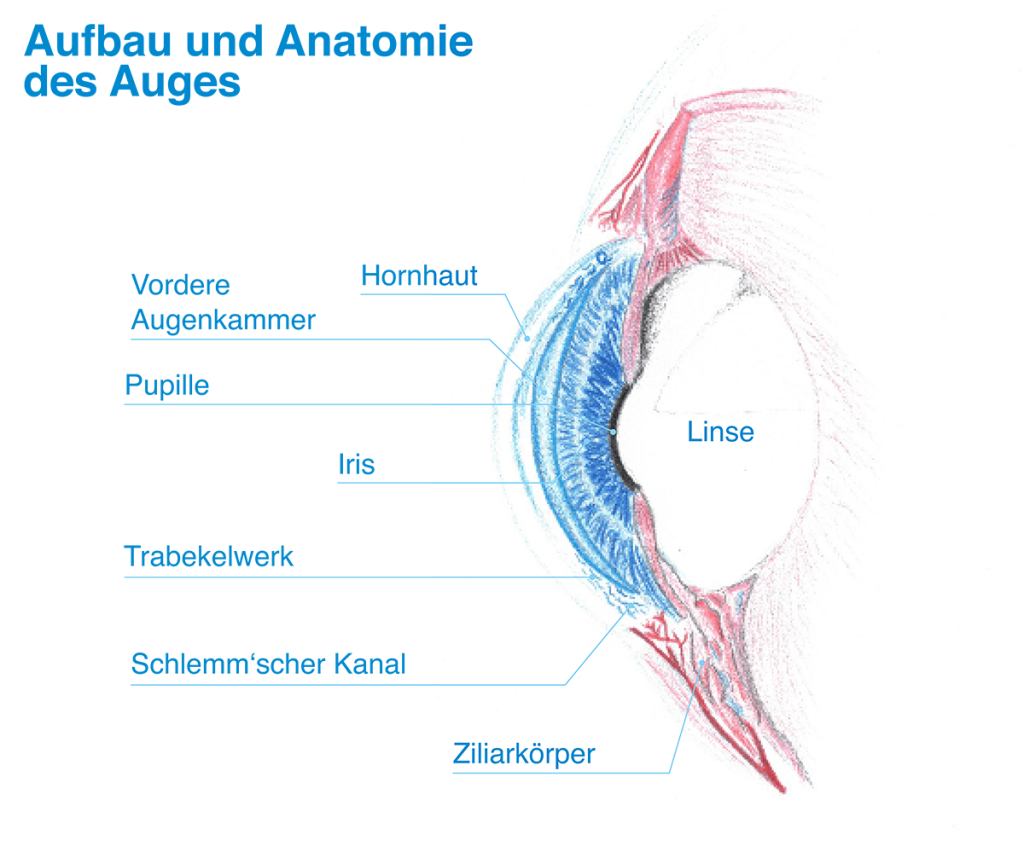

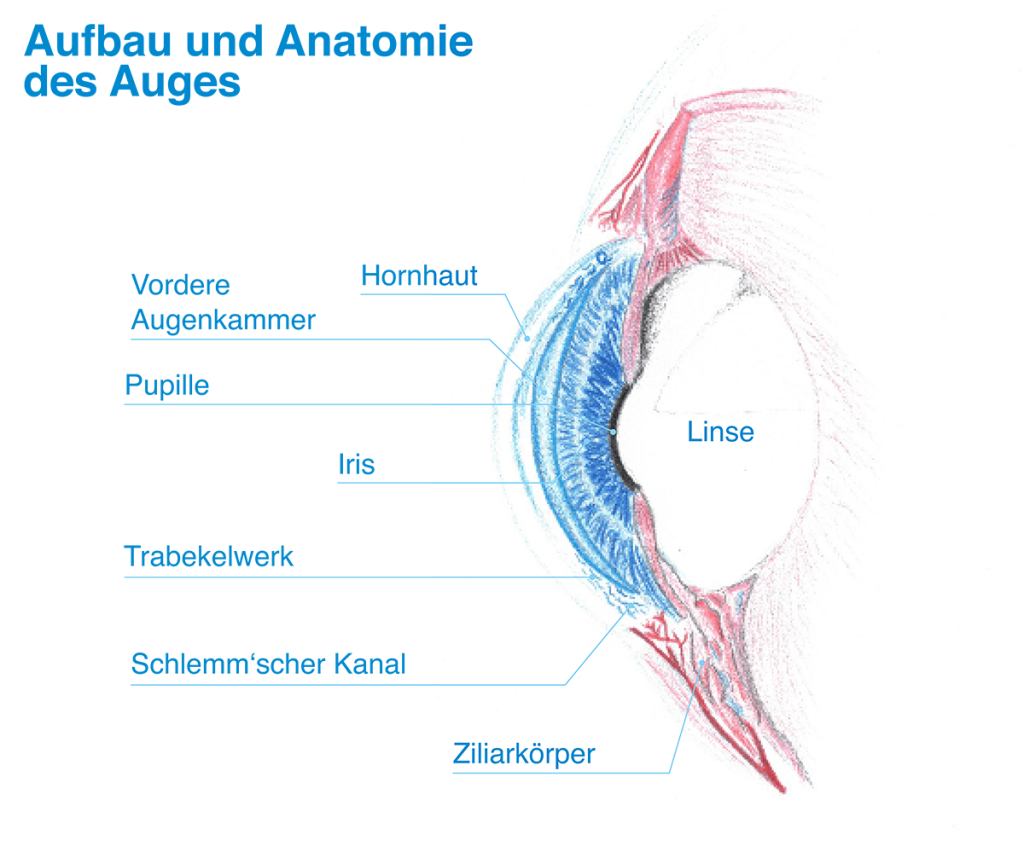

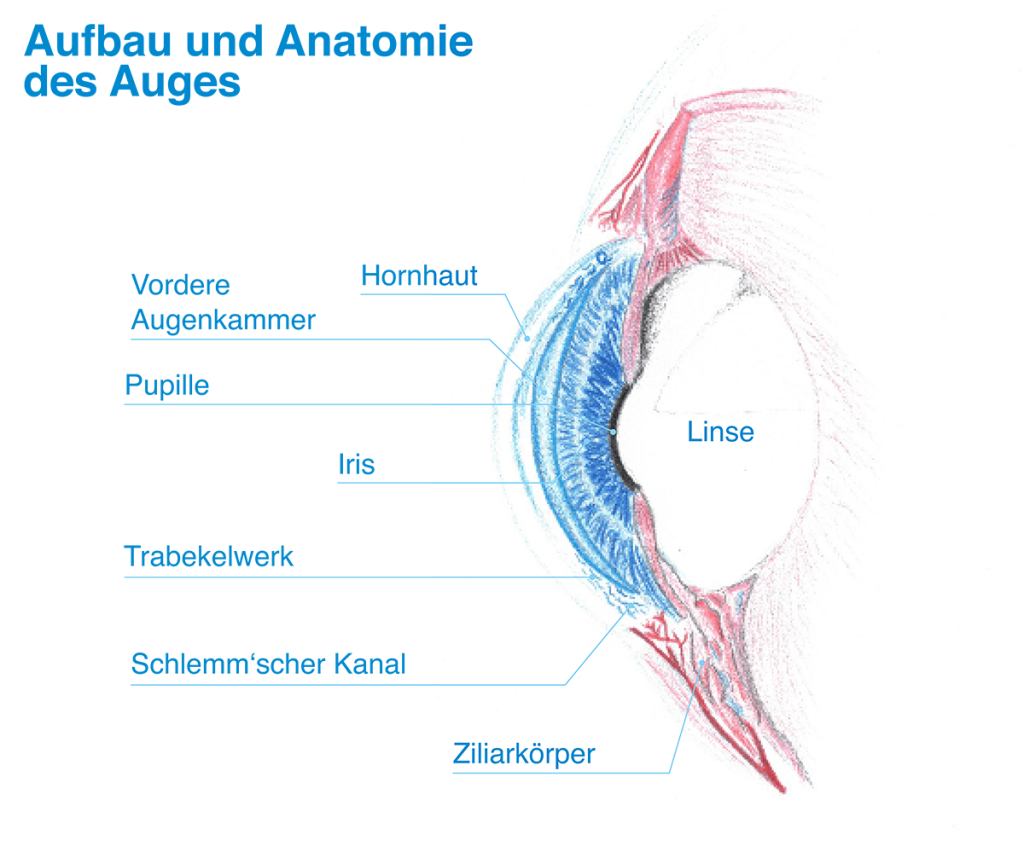

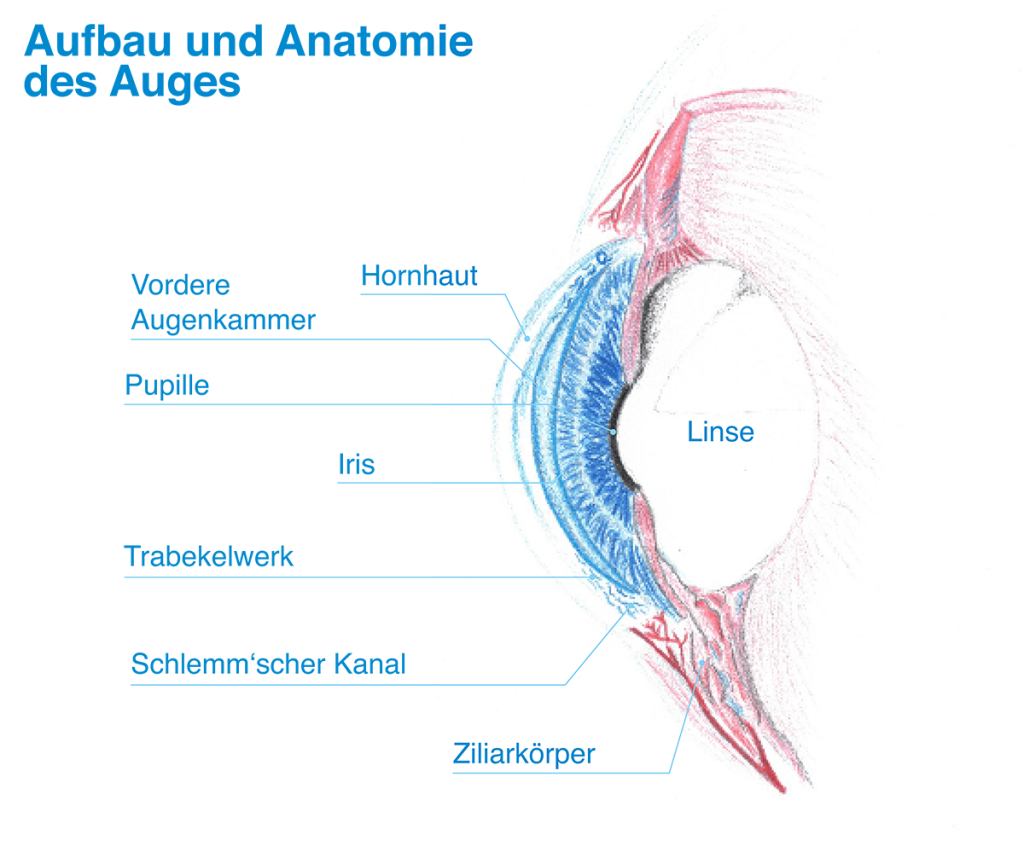

Der Augeninnendruck, auch bekannt Augendruck, bezieht sich auf den Druck innerhalb des Auges, genauer gesagt in der Gesamtheit aus Glaskörper, der vorderen Augenkammer und dem Raum zwischen Linse und Hornhaut. Dieser Druck wird gebildet und aufrecht erhalten durch die Flüssigkeit, die das Auge füllt. Sie wird kontinuierlich im Gewebe des Ziliarkörpers gebildet und fließt im Trabekelmaschenwerk im Kammerwinkel in der vorderen Augenkammer ab.

Die Aufrechterhaltung eines normalen Augeninnendrucks ist von entscheidender Bedeutung, da seine Hauptaufgaben die Aufrechterhaltung der Augenform und damit die Sicherstellung des Sehvermögens sind. Ein normaler Augeninnendruck ist wichtig für die Funktion der Netzhaut und des Sehnervs.

Erhöhter Augeninnendruck ist mit erhöhtem Risiko für die Entwicklung der Erkrankung Glaukom (Grüner Star) verbunden, weil er den Sehnerv schädigen und unbehandelt langsam schleichend und vollkommen unbemerkt (!) zu einem unheilbaren (irreversiblen) Sehverlust führen kann. Stark erniedrigter Augeninnendruck ist sehr selten und kann ebenfalls problematisch sein. Er kann auf eine ernsthafte Problematik nach einer Augenoperation hinweisen oder ein Zeichen für eine schwerwiegende Verletzung nach einem Trauma sein.

Die Messung des Augeninnendrucks erfolgt mit einem Tonometer (z. B. Goldmann Applanationstonometer mit Kontakt, mit Luftstoß ohne Kontakt). Ein Augenarzt führt diese Messung schnell und angenehm durch. Sie ist für Auto- und Fahrradfahrer geeignet. Normalerweise liegt der Augeninnendruck zwischen 10 und 21 mmHg (Millimeter Quecksilbersäule). Es ist für jeden sehr wichtig, den Augeninnendruck ab dem 40. Lj. regelmäßig alle 1-2 Jahre überprüfen zu lassen. Denn jegliche Veränderungen des Augendrucks sind in den Frühstadien in keiner Weise selbst spürbar. Frühzeitige Erkennung ermöglicht eine frühzeitige Behandlung – Behandlungen sind heutzutage gut und schonend möglich.

Augenlid

Augenlid:

Bewegliche Hautfalte, die das Auge bedeckt und schützt. Es ist ein wichtiger Teil des visuellen Systems und hat verschiedene Funktionen, darunter Schutz des Auges, Verteilung des Tränenfilms und regelmäßige Befeuchtung der Augenoberfläche.

Augenmuskeln

Augenmuskeln:

Die Augenmuskeln ermöglichen die präzise Bewegung der Augen, sodass sie sich gemeinsam auf ein Objekt fokussieren können. Sie ermöglichen Augenbewegungen nach links, rechts, oben, unten und diagonal.

Augentropfen

Augentropfen:

siehe folgenden Link

B

B

Bindehaut (Konjunktiva)

Bindehaut (Konjunktiva):

Die Bindehaut ist eine dünne, transparente Schleimhaut, die die vordere Oberfläche des Auges bedeckt und die Innenseite der Augenlider auskleidet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Auges, der dabei hilft, das Auge zu schützen und zu schmieren.

Blepharitis

Blepharitis:

siehe Lidrandentzündung

Blutgefäße

Blutgefäße:

Blutgefäße versorgen das Auge mit Sauerstoff und Nährstoffen. Sie sind von entscheidender Bedeutung für die Ernährung der verschiedenen Teile des Auges und tragen zur Aufrechterhaltung seiner Gesundheit und Funktion bei.

Brennpunkt

Brennpunkt:

Der Brennpunkt im Kontext der Optik ist der Punkt, an dem parallel einfallende Lichtstrahlen nach Brechung oder Reflexion durch eine Linse oder einen Spiegel zusammenlaufen. Es ist der Punkt, an dem die Lichtstrahlen aufeinandertreffen und sich fokussieren, um ein klares Bild zu erzeugen. Je nach Linsenform oder Spiegelgeometrie kann der Brennpunkt vor oder hinter der Linse bzw. dem Spiegel liegen. Liegt der Brennpunkt auf Ebene der Netzhaut, nehmen wir ein scharfes Bild wahr. Entsteht er hingegen vor der Netzhaut, liegt eine Kurzsichtigkeit (Myopie) vor und das Tragen von konkaven Linsen gleicht den Sehfehler aus. Bildet er sich hinter der Netzhaut, besteht eine Weitsichtigkeit (Hyperopie) und das Vorsetzen von konvexen Linsen erzeugt ein scharfes Bild.

Brillenfreiheit

Brillenfreiheit:

Um Ihnen ein Leben ohne Brille, Lesebrille oder Kontaktlinsen zu ermöglichen, setzen wir uns mit Leidenschaft und verschiedenen Verfahren für Sie ein.

Bei der berührungsfreien Oberflächen-Technik TransPRK wird das Epithel schonend und binnen Sekunden abgetragen.

Bei der Verwendung unseres SmartSurfACE, auch als No-Touch-Laser bekannt, wird Ihr Auge im Gegensatz zu den herkömmlichen Verfahren LASIK, LASEK und PRK nicht einmal berührt. Diese vollkommen kontaktlose Laserkorrektur ist nicht-invasiv, sicher und schonend zugleich für Ihr Auge.

Kommt für Sie keine dieser Verfahren in Frage, bietet sich möglicherweise das Verfahren einer implantierbaren Kontaktlinse an: die ICL Methode.

Ab Mitte 40 raten wir zum Linsentausch und Wahl einer Premium-Linse aus der Familie der EDOF- und Multifokallinsen. Diese moderne Technologie kommt auch beim Grauen Star zum Einsatz.

Unterschieden wird zwischen zwei Optionen:

Ab einem Alter von 40 Jahren bleibt die natürliche Linse unangetastet im Auge und wird durch eine spezialisierte Kontaktlinse ergänzt. Diese wird zusätzlich ins Auge gegeben und schonend vor der eigenen Linse positioniert. Sie bietet gute Sicht in die Ferne, am Bildschirm und Tacho sowie beim Lesen in der Nähe.

Ab einem Alter von 60 Jahren wird die eigene Linse im Tausch durch eine multifokale oder EDOF-Premium-Linse ersetzt. Dann sind optimale Sicht in der Ferne, der mittleren Distanz wie z. B. am Computer oder am Tacho und zugleich in der Nähe möglich.

Mit beiden Optionen lassen sich nicht nur Kurz- und Weitsichtigkeit, sondern auch die Hornhaut-Verkrümmung und natürlich die Alterssichtigkeit korrigieren.

Bulbus oculi

Bulbus oculi:

siehe Augapfel

C

C

Cataract Surgery

Cataract Surgery:

Die Operation zur Entfernung des Grauen Stars (getrübte Augenlinse).

Chalazion

Chalazion:

siehe Hagelkorn

Choroidea (Aderhaut)

Clear-Lens-Exchange

Clear-Lens-Exchange:

Clear Lens Exchange (CLE), auch bekannt als Refraktiver Linsenaustausch oder RLE (Refractive Lens Exchange), ist ein chirurgisches Verfahren, bei dem die natürliche Augenlinse entfernt und durch eine künstliche Intraokularlinse (IOL) ersetzt wird. Dieses Verfahren wird häufig angewendet, um die Fehlsichtigkeit zu korrigieren und ist ähnlich wie die Kataraktoperation, bei der die trübe natürliche Linse durch eine IOL ersetzt wird.

Contusio bulbi

Contusio bulbi:

Verletzung des Augapfels (Bulbus oculi) durch eine von außen einwirkender Gewalt.

Cornea

Cornea:

siehe Hornhaut

Corpus vitreum

Corpus vitreum:

siehe Glaskörper

Crosslinking

Crosslinking:

Das Crosslinking (Quervernetzung) ist eine Methode zur mechanischen Stabilisierung von Geweben. Dieses Verfahren wird bereits seit mehreren Jahrzehnten in anderen Fachbereichen der Medizin angewandt, am Auge wird es seit den 90er Jahren erfolgreich bei Keratokonus eingesetzt. Durch X-Linking wird die Kollagengewebsvernetzung verstärkt und damit die mechanische Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Hornhaut. Das X-Linking ist eine Kombination aus UV-Bestrahlung und Verabreichung von Riboflavin-Augentropfen (Vitamin B2 Abkömmling) und wird gut vertragen.

D

D

Degenerative Prozesse im Auge

Degenerative Prozesse im Auge:

Degenerative Prozesse im Auge beziehen sich auf den schrittweisen Verlust der normalen Funktion und Struktur der verschiedenen Teile des Auges im Laufe der Zeit. Diese Prozesse können altersbedingt sein oder durch bestimmte Erkrankungen oder äußere Einflüsse ausgelöst werden. Hier sind einige der häufigsten degenerativen Prozesse im Auge: altersbedingte Makuladegeneration (AMD), Katarakt (Grauer Star), Glaukom (Grüner Star), Diabetische Makulo– und Retinopathie, Trockenes Auge (Sicca Syndrom, Office-Eye-Syndrom), Netzhautablösung (Retinale Ablösung, Ablatio retinae, Amotio retinae), Fehlsichtigkeiten (Myopie, Hyperopie, Astigmatismus, Presbyopie)

Demodex-Milben

Demodex-Milben:

Demodex-Milben sind winzige Parasiten, die in den Haarfollikeln und den Talgdrüsen der Haut des Menschen, einschließlich anderer Säugetiere, leben. Demodex-Milben sind weit verbreitet und bei fast jedem gehören sie zum natürlichen Mikrobiom. Sie werden als Teil der normalen Hautflora angesehen. Bei den meisten Menschen verursachen Demodex-Milben keine Symptome und bleiben unbemerkt. Bei einigen Personen können jedoch Symptome wie Hautreizungen, Rötungen, Juckreiz und Entzündungen auftreten, beispielsweise durch ein geschwächtes Immunsystem, hormonelle Veränderungen oder bestimmte Hauterkrankungen. Bei Vorhandensein von Symptomen sprechen wir von Demodikose.

Regelmäßige Hautpflege, Reinigung und die Vermeidung von übermäßigem Gebrauch von Kosmetika und Hautpflegeprodukten tragen dazu bei, das Wachstum der Demodex-Milben zu begrenzen.

Diabetische Makulopathie

Diabetische Makulopathie:

Erkrankung, die im Zusammenhang mit Diabetes mellitus auftritt und die Makula beeinflusst. Diabetische Makulopathie ist eine Komplikation von Diabetes, die durch die Schädigung der kleinen Blutgefäße in der Netzhaut verursacht wird. Dies führt zu Blutungen, Flüssigkeitsansammlungen und Schwellungen in der Makula.

Zu den Symptomen der diabetischen Makulopathie gehören unscharfes oder verzerrtes Sehen (Metamorphopsien, Amslertest) in der Mitte des Sichtfelds. In fortgeschrittenen Stadien kann es zu einem erheblichen Verlust des zentralen Sehvermögens kommen.

Diabetische Retinopathie

Diabetische Retinopathie:

Menschen mit Diabetes können eine diabetische Retinopathie entwickeln, bei der die Blutgefäße in der Netzhaut geschädigt werden. Dies kann zu Sehstörungen und im fortgeschrittenen Stadium zu Blindheit führen.

Diabetisches Makulaödem (DMÖ)

Diabetisches Makulaödem (DMÖ):

Das diabetische Makulaödem ist eine Augenerkrankung, die im Zusammenhang mit Diabetes mellitus auftritt. Sie tritt auf, wenn es zu einer Ansammlung von Flüssigkeit (Ödem) in der Makula kommt. Das DMÖ ist Folge des Diabetes, der die Blutgefäße in der Netzhaut schädigt, so dass infolge der Undichtigkeit Flüssigkeit in die Makula gelangt.

Zu den Symptomen des diabetischen Makulaödems gehören verschwommenes oder verzerrtes Sehen (Metamorphopsien), insbesondere in der Mitte des Sichtfelds. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu einem erheblichen Verlust des zentralen Sehvermögens kommen. Das DMÖ ist eine chronische Augenerkrankung und dank intravitrealer Injektionen (IVOM) gut behandelbar.

DIMS-Brillengläser

DIMS-Brillengläser:

DIMS steht für „Diffractive Intermediate Multifocal System“ und handelt sich um eine Art von multifokalen Brillengläsern, die speziell entwickelt wurden, um Menschen bei Alterssichtigkeit (Presbyopie) zu helfen.

Sie bieten unterschiedliche Bereiche für die Korrektur von Sehproblemen in unterschiedlichen Entfernungen und sind eine beliebte Wahl für Menschen, die sowohl in der Nähe als auch in der Ferne klare Sicht benötigen, ohne ständig zwischen verschiedenen Brillen wechseln zu müssen.

Dioptrien

Dioptrien:

Dioptrien (Abkürzung: dpt oder D) ist eine Maßeinheit, die in der Optik verwendet wird, um den Brechungsfehler des Auges oder die Brechkraft optischer Linsen zu quantifizieren. Sie misst die Fähigkeit einer Linse, Licht zu bündeln oder zu divergieren. Dioptrienwerte können positiv (+) oder negativ (-) sein:

- Positive Dioptrien (+): Dienen zur Beschreibung von Korrekturwerten für Weitsichtigkeit (Hyperopie). Je höher die positive Dioptrienzahl, desto stärker ist die Weitsichtigkeit.

- Negative Dioptrien (-): Dienen zur Beschreibung von Korrekturwerten für Kurzsichtigkeit (Myopie). Je höher die negative Dioptrienzahl, desto stärker ist die Kurzsichtigkeit.

DMÖ

DMÖ:

siehe diabetisches Makulaödem

Drusen

Drusen:

unerwünschte Abbau- und Stoffwechselprodukte zwischen der Netzhaut und dem Pigmentepithel. Drusen an der Makula sind typischerweise Zeichen einer altersbedingten Makuladegeneration (AMD) und können langsam fortschreitend über viele Jahre zu einem langsamen Sehverschlechterung sowie zur Wahrnehmung von Metamorphopsien führen. Sie sind augenärztlich regelmäßig kontrollwürdig.

E

E

EBM (Einheitlicher Bewertungsmaßstab)

EBM (Einheitlicher Bewertungsmaßstab):

Gebührenordnung in Deutschland, die die Honorare für ärztliche Leistungen gesetzlich Versicherter festlegt

EDoF-Linse

EDoF-Linse:

EDoF-Linse steht für „Extended Depth of Focus Lens“ oder auf Deutsch „Intraokularlinse mit erweitertem Tiefenschärfebereich“. Es handelt sich um eine spezielle Art von Intraokularlinse (IOL), die bei einer Kataraktoperation implantiert wird, um das Sehvermögen zu korrigieren.

Die EDoF-Linse bietet im Vergleich zu herkömmlichen Monofokallinsen einen erweiterten Tiefenschärfebereich, was bedeutet, dass sie das Sehvermögen in verschiedenen Entfernungen ohne Brille verbessert. Sie bietet eine verbesserte Sehschärfe sowohl in der Nähe als auch in der Ferne oder sowohl in der Ferne als auch in der Zwischendistanz (wie Computerarbeit).

Enhanced Monofocal Linsen

Enhanced Monofocal Linsen:

„Enhanced Monofocal Linsen“, auf Deutsch „Verbesserte Monofokallinsen“, sind eine Art von Intraokularlinsen (IOL), die bei der Kataraktoperation oder dem refraktiven Linsenaustausch verwendet werden. Diese Linsen sind darauf ausgelegt, die Sehkorrektur zu verbessern und gleichzeitig bestimmte optische Aberrationen (Unregelmäßigkeiten in der optischen Abbildung von Lichtstrahlen) zu reduzieren, die die Bildqualität beeinträchtigen können.

Epiretinale Gliose

Epiretinale Gliose:

F

F

Fehlsichtigkeiten

Fehlsichtigkeiten:

Als Fehlsichtigkeiten bezeichnet man Beeinträchtigungen der Sehschärfe wie Kurzsichtigkeit (Myopie), Weitsichtigkeit (Hyperopie), Astigmatismus (Hornhautverkrümmung, Stabsichtigkeit) und Alterssichtigkeit (Presbyopie).

Femto-LASIK

Femto-LASIK:

siehe folgenden Link

Femtosekundenlaser

Femtosekundenlaser:

Ein extrem präziser Laser, der in Billionstelsekunden (Femtosekunden) Gewebe schneidet, ohne mechanischen Druck.

FLACS

FLACS:

Die Abkürzung FLACS steht für: Femtosecond Laser–Assisted Cataract Surgery.

FLACS ist eine moderne Variante der Grauen-Star-Operation, bei der ein Laser einzelne Schritte übernimmt.

Flapkomplikationen

Flapkomplikationen:

Treten im Zusammenhang mit der LASIK (Laser-assistierte in-situ-Keratomileusis) Augenchirurgie auf, bei der ein dünner Hornhautdeckel (Flap) erstellt und dann mithilfe eines Excimer-Lasers die Hornhaut neu geformt wird, um Sehfehler zu korrigieren.

Es ist wichtig zu betonen, dass LASIK generell sicher ist und die meisten Komplikationen selten auftreten. Eine sorgfältige Voruntersuchung, Erfahrung des Chirurgen und die Einhaltung der Nachsorgeanweisungen sind entscheidend, um das Risiko von Komplikationen zu minimieren. Personen, die LASIK in Erwägung ziehen, sollten die Risiken und Vorteile mit einem Augenchirurgen ausführlich besprechen.

Floater

Floater:

siehe folgenden Link

G

G

Ganglienzellen

Ganglienzellen:

Ganglienzellen sind spezielle Nervenzellen, die sich in der Netzhaut des Auges befinden. Ihre Aufgabe besteht darin, wichtige Informationen darüber, was wir sehen, an unser Gehirn zu senden. Diese Informationen stammen von den Lichtrezeptoren in unserem Auge. Die Ganglienzellen nehmen diese Informationen auf und leiten sie über den Sehnerv direkt an unser Gehirn weiter. Dort werden die Informationen zu Bildern verarbeitet.

Gelber Fleck

Gelber Fleck:

siehe Makula

Gerstenkorn (Hordeolum)

Gerstenkorn (Hordeolum):

Schmerzlose, harte Schwellung am Augenlid. Es entsteht, wenn eine der Meibom-Drüsen im Augenlid verstopft und sich entzündet. Anders als ein Hagelkorn ist es nicht notwendigerweise schmerzhaft, gerötet oder infektiös.

Glaskörper (Corpus vitreum, Gelkörper)

Glaskörper (Corpus vitreum, Gelkörper):

Der Glaskörper ist eine gelartige, transparente Substanz, die den Großteil des Augeninneren ausfüllt. Sie unterstützt die Form des Auges, hält es in seiner kugeligen Form aufrecht und spielt eine Rolle bei der Brechung des Lichts beim Sehvorgang, während es zum Hintergrund der Netzhaut gelangt.

Glaskörperabhebung

Glaskörperabhebung:

Die Glaskörperabhebung, auch als Glaskörperabtrennung bezeichnet, ist ein natürlicher Prozess, bei dem sich der Glaskörper von der Netzhaut im Verlauf des Lebens ablöst.

Die Glaskörperabhebung ist in der Regel eine altersnormale Veränderung. Mit den Jahren des Lebens verändert sich die Konsistenz des Glaskörpers, er wird flüssiger und zieht sich von der Netzhaut zurück. Dieser Prozess wird von manchen Personen wahrgenommen und läuft vielfach auch unbemerkt ab. Symptome können gelegentliche blitzartige Lichterscheinungen im Sichtfeld und auch eine Neubildung von Floatern sein.

In den meisten Fällen erfordert die Glaskörperabhebung keine spezifische Behandlung, da sie ein natürlicher Alterungsprozess ist. Die Floater und Lichtblitze klingen mit der Zeit ab und werden allmählich weniger störend.

Glaskörperfloater

Glaskörperfloater:

siehe Glaskörpertrübungen

Glaskörperoperation

Glaskörperoperation:

siehe folgenden Link

Glaskörpertrübungen

Glaskörpertrübungen:

Glaskörpertrübungen, auch als Floater oder Mouches volantes bezeichnet, sind kleine Partikel oder Schatten, die sich im Glaskörper des Auges bewegen und im Sichtfeld des Betrachters sichtbar werden. Sie entstehen, wenn die Gelstruktur des Glaskörpers im Auge im Laufe der Zeit degeneriert. Die Trübungen bestehen aus Kollagenfasern, Zellresten oder anderen Proteinen, die sich im Glaskörper verdichten.

Glaskörpertrübungen erscheinen im Sichtfeld als dunkle Punkte, Fäden, Schlieren, Wolken oder Schattierungen. Diese Trübungen bewegen sich und ziehen schwebend nach, wenn Sie Ihre Augen bewegen. Sie sind auf hellen Hintergründen auffälliger. Sie können als störend empfunden werden, insbesondere wenn sie in großer Zahl vorhanden und im Zentrum des Blickfeldes sind.

Glaskörpertrübungen sind eine vollkommen natürliche Veränderung des Auges im Verlauf des Lebens und in der Regel harmlos. In den meisten Fällen erfordern sie keine Behandlung. Bei kurzfristiger Vermehrung der Trübungen innerhalb von Stunden oder 1-2 Tagen ist es jedoch wichtig einen Augenarzt zu konsultieren, um sicherzustellen, dass keine ernsteren Augenprobleme vorliegen.

Glaukom (Grüner Star)

Glaukom (Grüner Star) ist eine Erkrankung, bei der der Flüssigkeitsdruck im Auge erhöht ist, so dass der Sehnerv geschädigt wird und ein allmählicher Gesichtsfeldverlust eintritt, der ohne rechtzeitige Behandlung schmerzlos, vollkommen unbemerkt und irreversibel bis zur Erblindung führt. In Deutschaland sind rund 923.000 Menschen davon betroffen.

GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte)

GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte):

Gebührenordnung in Deutschland, die die Honorare für ärztliche Leistungen Privatversicherter festlegt

Goldmann Applanationstonometer

Goldmann Applanationstonometer:

Instrument, das in der Augenheilkunde zur Messung des Augeninnendrucks verwendet wird.

Das Goldmann Applanationstonometer wird häufig in der Diagnose und Überwachung von Augenerkrankungen wie Glaukom (Grüner Star) eingesetzt. Ein erhöhter Augeninnendruck ist der Haupt-Risikofaktor für die Entwicklung des Glaukoms. Die regelmäßige Messung des Innendrucks ist daher wichtig, um das Risiko einzuschätzen und den Verlauf dieser Erkrankung zu überwachen.

Grauer Star (Katarakt)

Grauer Star (Katarakt):

siehe folgenden Link

Grüner Star

Grüner Star:

siehe Glaukom

H

H

Hagelkorn

Hagelkorn:

Schmerzhafte Infektion oder Entzündung eines der Haarfollikel oder einer Talgdrüse am Augenlid. Es kann als äußeres Hagelkorn (wenn eine Zeis- oder Moll-Drüse betroffen ist) oder als inneres Hagelkorn (wenn eine Meibom-Drüse betroffen ist) auftreten.

Hordeolum

Hordeolum:

siehe Gerstenkorn

Hornhaut (Cornea)

Hornhaut (Cornea):

Die Hornhaut ist die transparente, äußere Schicht des Auges. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Brechung und Bündelung des einfallenden Lichts, was für die Fokussierung auf die Netzhaut entscheidend ist. Sie ist maßgeblich für die optische Qualität des erzeugten Bildes verantwortlich. Die Hornhaut enthält keine Blutgefäße, um ihre Transparenz zu erhalten, und ist durch die Vielzahl von Nerven äußerst empfindlich gegenüber Schmerzen.

Hornhautverkrümmung

Hornhautverkrümmung:

siehe Astigmatismus

Hyperopie

Hyperopie :

siehe Weitsichtigkeit

I

I

Implantierbare Kontaktlinse (ICL)

Implantierbare Kontaktlinse (ICL):

siehe folgenden Link

Intraokularlinse (IOL)

Intraokularlinse (IOL):

Eine Intraokularlinse (IOL) ist eine künstliche Linse, die in das Auge implantiert wird, um das Sehvermögen zu verbessern und in vielen Fällen Brillenfreiheit zu ermöglichen.

Dauerhafte Brillenfreiheit ist mithilfe von Multifokallinsen, EDoF-Linsen und Enhanced Monofocal Linsen möglich. In den meisten Fällen wird sie im Rahmen einer Kataraktoperation (Grauer Star Operation) anstelle der eingetrübten natürlichen Linse ins Auge eingesetzt. Sie ist sehr gut verträglich, hält lebenslang, bleibt für immer klar, ist nicht spürbar und das Verfahren ist schmerzfrei sowie die Linsen selbst sind seit Jahrzehnten erfolgreich erprobt. Intraokularlinsen kommen auch im Rahmen eines Linsentausches als dauerhafter Brillenersatz (refraktive Behandlung, Clear Lens Exchange, CLE) zur stabil anhaltenden Korrektur von Sehfehlern wie Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Astigmatismus und Altersweitsichtigkeit. Es gibt sie auch als Linse (z. B. Add-On-Linse), die zusätzlich zur natürlichen Linse als implantierbare Kontaktlinse (ICL) bei hohen Fehlsichtigkeiten eingesetzt wird, und dann ebenfalls dauerhaft Brillenunabhängigkeit erzeugt.

intravitreale Injektion (IVOM)

intravitreale Injektion (IVOM):

direkte Verabreichung eines Arzneimittels in das Augeninnere (= Glaskörper = Corpus vitreum) mit Hilfe einer Spritze. Die IVOM ist eine gut verträgliche, sichere und schmerzfreie Behandlung von Makulaödemen bei AMD (feuchte AMD), Diabetes (diabetisches Makulaödem = DMÖ), Makulaödemen infolge von retinalen Venenthrombosen, Makulaödem bei hoher Myopie (mCNV = myopische CNV) und selteneren Erkrankungen wie Makulaödem bei Uveitis.

IPL Lasertherapie

IPL Lasertherapie:

siehe folgenden Link

Iris (Regenbogenhaut)

Iris (Regenbogenhaut):

Die Iris, der sichtbare Teil des Auges mit individueller Farbe und Musterung, kontrolliert die Größe der Pupille. Sie ist eine muskuläre Struktur, die in hellem Licht die Pupille verengt, um die Lichtmenge zu begrenzen, während sie sich in dunkleren Umgebungen weitet, um mehr Licht einzulassen. Diese Anpassungen unterstützen die Anpassung des Auges an unterschiedliche Beleuchtungsverhältnisse. Die Iris kann sich entzünden (Iritis) und als schwerwiegende diabetische Folge können sich krankhafte Blutgefäße in der Iris bilden (Rubeosis iridis).

Iritis

Iritis:

Eine Iritis ist eine Entzündung der Regenbogenhaut (Iris). Typische Symptome sind innerhalb weniger Stunden einseitig auftretende Lichtempfindlichkeit, einseitig ziehender Schmerz beim Blick auf etwas in der Nähe sowie einseitige Rötung des Weißen im Auge (Bindehaut, Konjunktiva). Sie ist in den meisten Fällen gut mit Augentropfen behandelbar.

iStent inject

iStent inject:

siehe folgenden Link

K

K

Kammerwasser

Kammerwasser:

Das Kammerwasser ist eine klare, farb- und geruchlose Flüssigkeit, die den vorderen und hinteren Abschnitt des Auges ausfüllt. Es ist eine wichtige Komponente des Auges und spielt eine entscheidende Rolle sowohl bei der Aufrechterhaltung des Augeninnendrucks als auch der Nährstoffversorgung für Teile des Auges, die keine Blutgefäße haben (Hornhaut, Linse).

Das Kammerwasser wird von speziellen Zellen des Auges produziert, hauptsächlich den Ziliarkörperzellen im Ziliarkörper (Corpus ciliare). Es fließt dann durch die Pupillenöffnung in die vordere Augenkammer und versorgt die Linse, Hornhaut und vordere Teile der Iris mit Nährstoffen und Sauerstoff.

Ein ausgeglichener Augeninnendruck, der zum großen Teil durch das Kammerwasser reguliert wird, ist entscheidend für die Form und Funktion des Auges. Zu hoher Druck kann Probleme verursachen, wie zum Beispiel Glaukom (Grüner Star).

Kammerwinkel

Kammerwinkel:

Der Kammerwinkel ist eine anatomische Struktur des Auges, die sich im vorderen Segment des Auges (Vorderkammer) befindet. Es ist der Bereich, in dem die Hornhaut (Cornea) und die Regenbogenhaut (Iris) aufeinandertreffen. Die Funktion und Beschaffenheit des Kammerwinkels sind entscheidend für die Regulation des Augeninnendrucks und den Fluss des Kammerwassers.

Der Kammerwinkel ist von großer Bedeutung für die Augendruck-Regulation und damit die Gesundheit des Auges, insbesondere in Bezug auf die Vermeidung und die Behandlung von Glaukom. Der Kammerwinkel ist Behandlungsort vieler verschiedener erfolgreicher Verfahren (z. B. SLT) zur Verbesserung des Kammerwasser-Abflusses im Rahmen eines Glaukoms (Grüner Star).

Katarakt

Katarakt:

siehe Grauer Star

Eine Katarakt tritt auf, wenn die Linse des Auges trüb wird. Die Veränderung führt zu langsamer Verschleierung und allmählich schlechterem Sehen, beidem selbst wiederholtes Putzen der Brillengläser keine fühlbare Besserung bringt. Betroffene glauben dann typischerweise, dass sie wieder mal eine neue Brille benötigen, und lassen ihre Augenstärke optikerseits prüfen. Wenn die Prüfung der Brillenwerte ergibt, dass eine neue Stärke keine Besserung erzeugt, ist als Ursache eine Katarakt möglich. Dieser natürliche Prozess ist oft altersbedingt und kann auch durch Verletzungen (Contusio bulbi, zurückliegend schwerer Stoß aufs Auge), durch Krankheiten wie Diabetes oder Medikamente wie z. B. höhere Dosen von Cortisonpräparaten über mehrere Monate oder Jahre ausgelöst werden.

Keratektasie

Keratektasie (auch Keratokonus):

ist eine progressive Augenerkrankung, bei der die Hornhaut des Auges allmählich dünner und kegelförmig wird, anstatt ihre normale runde Form zu behalten. Diese Veränderung beeinträchtigt die Fähigkeit der Hornhaut, Licht richtig zu brechen und auf die Netzhaut zu fokussieren, was zu Sehproblemen führt. Mithilfe von speziell angepassten harten Kontaktlinsen (sog. Keratokonus-Linsen) kann scharfes Sehen erzeugt werden, mit einer Brille hingegen nicht. Harte Kontaktlinsen haben unabhängig davon positiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf. Auch das sogenannte Crosslinking (X-Linking) ist ein erprobtes Therapieverfahren zur mechanischen Stabilisierung des Hornhaut-Gewebes.

Kinder Sehentwicklung

Kinder Sehentwicklung:

Wir werden alle mit sehr geringer Sehschärfe geboren. Das Sehvermögen eines Neugeborenen beträgt 0,03 (= 3%). Das Sehen verbessert sich sehr rasch während der ersten Lebenswochen, wenn unsere Netzhaut in den Augäpfeln sowie die Sehbahnen und die Sehrinde im Gehirn ihre Vernetzungen zwischen den Nervenzellen entwickeln. Die Sehschärfe verbessert sich im Alter von drei Monaten auf 0,1 (= 10%) und ist mit sechs Monaten nah an den Werten eines Erwachsenen bei 1,0 (= 100%).

Nur in früher Kindheit ist die Sehschärfe bei Kinderaugen plastisch und verbesserbar. Das heißt: Sie bleibt schlecht oder verringert sich, wenn der Seheindruck eines Auges nicht verwendet wird. Zum Beispiel kann das infolge eines unbekannten Dioptrien-Sehfehlers oder bei unauffälligem Mikro-Schielen entstehen. All das ist für uns Eltern und Bezugspersonen in den meisten Fällen tatsächlich vollkommen unsichtbar (Ursachen dafür siehe Entwicklung einer Schwachsichtigkeit).

Die Sehschärfe gibt das Sehvermögen in der Mitte des Gesichtsfeldes an. Dies entspricht dem Zentrum der Netzhaut (Retina). Dieses zentrale Gebiet, die sogenannte Makula, hat einen Mittelpunkt mit einem winzigen gelben Fleck, der sogenannten Fovea. Bei der Geburt ist diese natürlicherweise noch nicht vollständig entwickelt und ähnelt zu diesem Zeitpunkt der umgebenden Netzhaut, wo die Sehschärfe bei Erwachsenen auch deutlich geringer als in der zentralen Fovea ist. Während der natürlichen Entwicklung der Fovea werden die inneren Schichten der Netzhaut vom gelben Fleck zur Seite geschoben und es bildet sich die charakteristische kleine Sehgrube (Fovea). Am Grund dieser flachen Vertiefung werden die farbsehenden Sinneszellen, die Zäpfchen, dicht zusammengedrängt. Diese Struktur in der Mitte unserer Netzhaut ist die anatomische Basis für die Bildung einer guten zentralen Sehschärfe und Sehleistung.

- a) Kindliche Fovea im Schnittbild (d.h. ohne Sehgrube)

- b) Normale = „erwachsene“ Fovea im Schnittbild (d.h. mit Sehgrube = fovealer Senke)

- c) Synapsen

- d) neuronales Netzwerk

- e) Nervenzelle mit Dendriten und ausgeschüttetem Neurotransmitter

- f) der Sehbahn (Netzhaut bis Sehrinde) einbauen

Gleichzeitig mit der Entwicklung der Schichten der Netzhaut und Netzhautmitte (=Fovea) vollzieht sich auch die rasche Ausbildung der Verbindungen in den Sehbahnen und in der Sehrinde. Die Fortsätze der Nervenzellen (Dendriten) wachsen und bilden dreidimensionale Kontakte zu ihren Nachbarzellen (neuronales Netzwerk). Wenn die Kontaktstellen dieser Nervenzellen (Synapsen) beim Sehvorgang tatsächlich auch verwendet werden, indem unsere kleinen Kinder sich einfach ihre Umwelt ansehen, werden die Sehinformationen zur Sehrinde weitergeleitet. Dadurch wird die Funktion dieser Nervenzellen natürlicherweise trainiert und die Basis für gutes Sehen gelegt. Wenn hingegen eine oder mehrere Synapsen nicht oder zu wenig benutzt werden und die Menge der chemischen Substanzen (Neurotransmitter) verringert ist, bleibt eine normale Entwicklung der kindlichen Sehschärfe aus. Die Sehleistung kann in solchen Fällen in späteren Kinderjahren oftmals nicht mehr zur Normalität gebessert werden.

Diese schlechte Sehschärfe nennen wir Amblyopie (Schwachsichtigkeit). Sie bedeutet, dass das Sehen schlecht ist während die Netzhaut, die Sehgrube und der Augapfel zugleich regelhaft angelegt sind.

Wichtig:

Schlechtes Sehen ist oftmals Folge eines für uns Erwachsene unbemerkten Sehfehlers und nicht Folge eines im Inneren fehlgebildeten Augapfels. Daher zeigen Aufnahmen mit dem Netzhautscanner in diesen Fällen eine regelhafte Netzhaut während die Sehleistung trotz Brille zeitlebens nicht auf 100% besserbar ist.

Schlechtes Sehen bei Kindern ist in den meisten Fällen ursächlich von außen nicht sichtbar. Es ist oftmals in einem Mikroschielen oder in einer Fehlsichtigkeit (Dioptrien) begründet.

Konjunktiva

Konjunktiva:

siehe Bindehaut

Kurzsichtigkeit (Myopie)

Kurzsichtigkeit (Myopie):

Häufige Form der Fehlsichtigkeit, bei der das Auge Schwierigkeiten hat, Objekte in der Ferne klar zu sehen, während nahe Objekte gut fokussiert sind. Dies tritt auf, wenn das Licht, das in das Auge einfällt, vor der Netzhaut gebündelt wird, anstatt auf sie zu treffen. Menschen mit Myopie sehen weit entfernte Objekte unscharf oder verschwommen. Der Begriff Myopie stammt aus dem Griechischen und beschreibt das typische Blinzeln (Augenkneifen, Verengen der Lidspalte = griechisch myein), das Kurzsichtige gezielt einsetzen, um das Bild zu schärfen.

Kurzsichtigkeit nimmt bei Jugendlichen und Teenagern immer weiter zu. Das liegt unabhängig von den Genen der Eltern an heutzutage veränderten Sehgewohnheiten (viel Naharbeit z. B. am Smartphone, Tablet oder PC und wenige Spielen im Freien). Heutzutage kann die Zunahme der Kurzsichtigkeit bei Jugendlichen durch erprobte Therapieverfahren gebremst werden (Therapie bei Myopieprogression, Z. B. DIMS-Brillengläser und Atropin-Therapie).

L

L

Lederhaut (Sklera)

Lederhaut (Sklera):

Die Sklera ist die feste, äußere Hülle des Augapfels. Sie dient dazu, das Auge zu schützen, seine Form zu erhalten und eine feste Anheftung für die Muskeln zu bieten, die die Augenbewegung steuern.

Lens

Lens:

siehe Linse, Augenlinse

Lidrandentzündung (Blepharitis)

Lidrandentzündung (Blepharitis):

Sehr häufige und die Betroffenen stark belastende Augenliderkrankung, bei der die Lidränder sichtbar und oftmals auch unsichtbar entzündet und gereizt sind. Sie kann die Ränder der Augenlider, die Wimpernfollikel und Talgdrüsen (Meibomdrüsen) betreffen. Die Lidrandentzündung kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, einschließlich Bakterien, Hauterkrankungen wie Rosazea (Rosacea), Demodex-Milben, allergische Reaktionen. Mangelnde Lidhygiene ist heutzutage eine sehr seltene Ursache. Oftmals tritt die Erkrankung bei Gesunden mit guter Körperpflege auf.

Zu den häufigsten Symptomen gehören Rötung und Schwellung der Lidränder, Brennen oder Jucken, vermehrtes und störendes Tränen, Krustenbildung an den Lidrändern zwischen den Wimpern, wechselhaftes Fremdkörpergefühl im Auge und wiederkehrende Bildung von Gerstenkörnern (Hordeolum). Die Behandlung beinhaltet eine gute Lidhygiene (spezielle Technik der sogenannten Lidrandpflege), einschließlich feuchter Lidkompressen in Kombination mit 40°C Wärme über 10 Minuten und anschließender spezieller Lidmassage, um die Ablagerungen zu lösen und die Talgdrüsen freizusetzen. Unterstützt wird diese Therapie durch antibakterielle und befeuchtende Augentropfen und Salben, um je nach Schweregrad die störenden Empfindungen zu lindern und Infektionen zu mildern. In einigen Fällen können kurzzeitig und wiederkehrend auch kortikosteroidhaltige sowie antibiotische Augentropfen zur Reduzierung von Entzündungen erforderlich sein. Ursächlich und langfristig hilfreich sowie oftmals heilend hat sich in vielen Fällen die IPL bewährt.

Linse (Augenlinse, Lens)

Linse (Augenlinse, Lens):

Die Linse befindet sich hinter der Iris und ist bei Geburt flexibel und transparent. Sie ist entscheidend für die Fokussierung von Lichtstrahlen auf die Netzhaut, indem sie ihre Form ändert. Diese Anpassung, bekannt als Akkommodation, ermöglicht es dem Auge, klar zu sehen, sowohl in der Nähe als auch in der Ferne. Im Laufe des Lebens verliert die Linse natürlicherweise ihre Transparenz bis sie einen Trübungsgrad erreicht, der das Sehen störend verschlechtert, ohne dass neue Brillengläser Abhilfe schaffen. Dann sprechen wird von Grauer Star (Katarakt) und Betroffene bekommen auf schonende und schmerzfreie Weise eine neue Linse (Intraokularlinse, IOL, Katarakt-Operation).

M

M

Makula

Makula:

Die Makula ist im Auge der Ort des schärfsten Sehens und anatomisch die Mitte der Netzhaut. An diesem Punkt befindet sich eine besonders hohe Konzentration von Sehrezeptoren (Zapfen). Wegen ihrer Farbe wird sie auch als „Gelber Fleck“ bezeichnet.

Makuladegeneration (AMD)

Makuladegeneration (AMD):

Die Makula ist der Ort des schärfsten Sehens auf der Netzhaut, da dort die Konzentration der Sehrezeptoren besonders groß ist. Unter diesen Sehrezeptoren liegt das Pigmentepithel.

Durch unser Älterwerden und ungesunden Lebensstil kann es dazu kommen, dass das Pigmentepithelseine Hauptaufgabe – die „Müllentsorgung“ – nicht mehr erfüllt. Durch eine Störung der Abfallentsorgung sammeln sich im Bereich der Makula immer mehr unerwünschte Abbau- und Stoffwechselprodukte zwischen der Netzhaut und dem Pigmentepithel.

Diese sog. Drusen fördern weitere Ablagerungen und stören die Nährstoffversorgung bis die Pigmentepithelzellen und die Photorezeptoren so stark geschädigt werden, dass sie absterben.

Typische Symptome sind eine langsam schleichende Sehverschlechterung, die weder durch neue Brillengläser noch durch eine neue Linse gebessert werden. Betroffene nehmen oftmals im Amsler-Test verzerrte und verbogene Linien (Metamorphopsien) wahr. Wichtig ist dann eine sehr kurzfristige augenärztliche Untersuchung, bei der u. a. die OCT der Makula zum Einsatz kommt.

Makulaloch

Makulaloch:

Ein Loch in der Makula, auch Makulaforamen genannt, bedroht die Sehfähigkeit. Es gibt rasch fortschreitende Makulalöcher und solche ohne Veränderung. Sie verursachen eine rasche Sehverschlechterung und keinerlei Schmerz. Eine kurzfristige augenärztliche Untersuchung mit OCT schafft Klarheit, ob umgehende Behandlungsbedarf oder Kontrollbedarf bestehen. Die Behandlung geschieht mit einer Vitrektomie (Glaskörperoperation).

Meibom-Drüsen

Meibom-Drüsen (auch Tarsaldrüsen):

Spezielle Talgdrüsen, die in den Augenlidern an den Rändern vorkommen. Diese Drüsen sind entscheidend für die Produktion von Lipiden (flüssige Fette), die einen wichtigen Bestandteil des Tränenfilms im Auge bilden. Er hat die Aufgabe den feuchten Film des Auges vor der Verdunstung zu schützen. Menschen mit einer Störung der Meibomdrüsen (Meibom-Drüsen-Dysfunktion, MDD) leiden unter einem trockenen Auge (hyperevaporative Form, Trockenheit durch starke Verdunstung).

Meibom-Drüsen-Dysfunktion

Meibom-Drüsen-Dysfunktion:

siehe folgenden Link

Membranen auf der Netzhaut (epiretinale Gliose)

Membranen auf der Netzhaut (epiretinale Gliose):

Augenerkrankung, bei der sich eine dünne, faserige Membran auf der Oberfläche der Netzhaut, insbesondere in der Makula, bildet.

Die genaue Ursache der epiretinalen Gliose ist nicht immer bekannt, aber sie tritt häufig im Zusammenhang mit dem natürlichen Alterungsprozess des Auges auf. Es kann jedoch auch durch andere Faktoren wie Augenverletzungen, Netzhautablösungen oder Entzündungen verursacht werden.

Die epiretinale Gliose kann zu verschwommenem und verzerrtem Sehen führen, insbesondere im zentralen Sichtfeld. Dies kann die Fähigkeit, klare Details zu erkennen und zu lesen, beeinträchtigen.

Metamorphopsien

Metamorphopsien:

Visuelle Wahrnehmungsstörungen, bei denen eine Verzerrung von wahrgenommenen Objekten oder Bildern auftritt. Diese Verzerrungen können in verschiedenen Formen auftreten, einschließlich gekrümmter Linien, verdrehter Formen oder unregelmäßiger Größenverhältnisse.

Metamorphopsien können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Augenkrankheiten wie Makuladegeneration, diabetische Retinopathie, Netzhautablösung, Glaukom und andere Erkrankungen, die die Netzhaut beeinflussen. Verletzungen des Auges, Entzündungen und neurologische Probleme können ebenfalls Metamorphopsien auslösen.

Metamorphopsien sind oft ein Anzeichen für Probleme in der Netzhaut oder anderen Teilen des Auges. Daher ist es wichtig, bei Auftreten von verzerrter Wahrnehmung oder anderen ungewöhnlichen Sehstörungen einen Augenarzt aufzusuchen, um eine genaue Diagnose zu erhalten und mögliche Behandlungsoptionen zu besprechen.

MIGS

Migs:

MIGS bedeutet „mikro-invasive Glaukom Chirurgie/Surgery“. In diesem Fall kommen Mikro-Implantate im Kammerwinkel zum Einsatz. Die winzigen Implantate dienen als Bypass für das Kammerwasser und können dadurch den Augeninnendruck bei Glaukom (Grüner Star) senken.

In der Folge wird die Anzahl der drucksenkenden Augentropfen-Medikamente gesenkt oder sogar ganz überflüssig: in vielen Fällen kann Tropfen-Freiheit beim Glaukom erreicht werden.

Multifokallinsen (M-IOL)

Multifokallinsen (M-IOL):

Spezielle Korrekturlinsen im Auge, die entwickelt wurden, um Menschen mit Alterssichtigkeit (Presbyopie) dauerhaft von ihrer Brille zu befreien (Brillenfreiheit). Multifokallinsen haben mehrere optische Bereiche (entweder zwei oder drei) mit unterschiedlichen Brechungsstärken. Dadurch können sie je nach Linsentyp sowohl für die Sicht in der Nähe als auch am PC oder Armaturenbrett sowie in der Ferne korrigieren. Die Augen passen sich durch Änderung der Konzentration auf die jeweilige Entfernung automatisch an und nutzen den geeigneten Bereich der Linse, um scharf zu sehen.

Myopie

Myopie:

siehe Kurzsichtigkeit

N

N

Netzhaut (Retina)

Netzhaut (Retina):

Die Netzhaut ist die lichtempfindliche Schicht an der Rückwand des Auges. Sie enthält Millionen von Photorezeptoren, wie Zapfen und Stäbchen, die Licht in elektrische Signale umwandeln. Diese Signale werden über den Sehnerv an das Gehirn übertragen und dort zu Bildern verarbeitet.

Netzhautablösung (Ablatio retinae, Amotio retinae)

Netzhautablösung (Ablatio retinae, Amotio retinae):

siehe folgenden Link

O

O

OCT (optische Kohärenztomografie)

OCT (optische Kohärenztomografie):

Bildgebendes Verfahren in der Medizin, insbesondere in der Augenheilkunde und der Kardiologie, das hochauflösende Querschnittsbilder von biologischem Gewebe erstellt. OCT basiert auf der Ausbreitung von Lichtwellen und nutzt die Kohärenz von Licht, um Bilder von Gewebestrukturen zu erzeugen. Das Verfahren ähnelt in gewisser Weise dem Ultraschall, verwendet jedoch anstelle von Schallwellen Lichtwellen.

Office-Eye-Syndrom

Office-Eye-Syndrom:

Empfindungen des Trockenen Auges wie störend verstärkte Ermüdung der Augen, phasenweise Verschwommensehen, das durch Zwinkern kurzzeitig wieder klar wird, Brennen und Rötung des Weißen im Auge sowie verstärkter Tränenfluss und phasenweise Fremdkörpergefühl an wechselnden Orten in den Augen. Es ist kein offiziell anerkannter medizinischer Begriff oder eine eigenständige medizinische Diagnose, sondern eine Beschreibung für eine Reihe von Augenproblemen, die durch längere Bildschirmarbeit und die Nutzung von Computern im Büro verursacht oder verschärft werden. Siehe auch Sicca-Syndrom und Trockenes Auge

optische Biometrie

Optische Biometrie:

Die optische Biometrie ist ein berührungsloses Messverfahren zur präzisen Vermessung des Auges – insbesondere vor einer Operation des Grauen Stars. Mit Geräten wie dem IOL-Master werden unter anderem die Länge des Augapfels und die Krümmung der Hornhaut erfasst, um die passende Kunstlinse exakt zu berechnen. Die Untersuchung ist schmerzfrei, kontaktlos und dauert nur wenige Minuten. Dank ihrer hohen Genauigkeit gilt die optische Biometrie heute als Goldstandard und hat ältere Verfahren wie die Ultraschallmessung weitgehend ersetzt.

Orbita (Augenhöhle)

Orbita (Augenhöhle):

Sie ist ein paarig angelegter pyramidenförmiger Raum an der Vorderseite des Schädels und enthält die beiden Augäpfel (Bulbus oculi).

P

P

Pigmentepithel (retinales Pigmentepithel, RPE)

Pigmentepithel (retinales Pigmentepithel, RPE):

Das Pigmentepithel des Auges ist eine Schicht aus spezialisierten Zellen, die einen wichtigen Bestandteil der Netzhaut darstellt. Diese Zellschicht liegt zwischen den Sehrezeptoren (Zapfen und Stäbchen) und der darunter liegenden Aderhaut des Auges. Sie absorbiert überschüssiges Licht und verhindert, dass es in das Auge zurückgestrahlt wird. Das Pigmentepithel versorgt die Sehrezeptoren mit Nährstoffen und Sauerstoff aus der Aderhaut, da die Netzhaut selbst nicht direkt durchblutet wird. Das RPE spielt bei Entstehung der häufigen Augenerkrankung AMD eine entscheidende Rolle.

Presbyopie

Presbyopie:

siehe Alterssichtigkeit

Pupille

Pupille:

Die Pupille ist die zentrale Öffnung in der Iris, die den Lichtdurchtritt in das Auge ermöglicht. Ihr Durchmesser ändert sich je nach Helligkeit der Umgebung. Durch diese Anpassung kann die Menge an Licht, die auf die Netzhaut fällt, reguliert werden, was zur Steuerung der Sehschärfe beiträgt.

R

R

Radikale/Radikalfänger

Radikale/Radikalfänger:

Was ist ein Radikalfänger? Ein Radikalfänger (Antioxidans) ist ein Stoff, der schädliche Teilchen im Körper, sogenannte freie Radikale, unschädlich macht.

Freie Radikale sind natürliche Stoffe, die sich beim Zellstoffwechsel während sogenannter Oxidationsvorgänge bilden. Sie können die Zellen im Körper angreifen – auch die in den Augen – und zum Beispiel das Risiko für Alterskrankheiten erhöhen.

Radikalfänger schützen unsere Zellen.

Wichtige Radikalfänger sind z. B. Vitamin C, Vitamin E, Selen oder Zink. Man nennt sie auch Antioxidantien.

ReLEx® SMILE

ReLEx® SMILE:

siehe folgenden Link

Retina

Retina:

siehe Netzhaut

Retinale Ablösung (Netzhautablösung)

Retinale Ablösung (Netzhautablösung):

Ernstes Augenproblem, bei dem sich die Netzhaut von den darunterliegenden Schichten ablöst. Wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird, kann sie zu einem irreversiblen Sehverlust führen.

Rhodopsin

Rhodopsin:

ist ein lichtempfindliches photochemisches Pigment, das in den Stäbchen der Retina lokalisiert ist und eine zentrale Rolle im skotopischen Sehen (Nachtsehen) spielt.

Rubeosis iridis

Rubeosis iridis:

Auch bekannt als Irisneovaskularisation, ist eine Augenerkrankung, bei der abnormale, neue Blutgefäße in der Iris wachsen.

Rubeosis iridis tritt häufig als Folge anderer Augenerkrankungen auf, insbesondere bei fortgeschrittenem Diabetes (diabetische Retinopathie), Netzhautvenenthrombose oder einem fortgeschrittenen Stadium des Grünen Stars (Glaukom). Diese Erkrankungen können die Blutzufuhr zur Netzhaut beeinträchtigen, was zu einem erhöhten Wachstum von Blutgefäßen in der Iris führt. Zu den Symptomen von Rubeosis iridis gehören eine veränderte Augenfarbe, insbesondere eine Rötung oder Trübung der Iris, sowie erhöhter Augeninnendruck, Schmerzen und Sehstörungen.

Rubeosis iridis ist ein ernstes Augenproblem, das auf eine zugrunde liegende Erkrankung hinweist. Die frühzeitige Diagnose und Behandlung der Grunderkrankung sowie die Überwachung durch einen Augenarzt sind entscheidend, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern und das Sehvermögen zu schützen.

S

S

Schlemm’scher Kanal

Schlemm’scher Kanal:

Struktur im menschlichen Auge im Kammerwinkel. Es handelt sich um ein winziges, schlauchförmiges Gefäß, das rund um das Auge verläuft.

Die Hauptfunktion des Schlemm’schen Kanals besteht darin, das Kammerwasser aus dem vorderen Teil des Auges unter die Bindehaut und danach weiter in Blutgefäße abzuleiten. Er hat somit eine entscheidende Rolle bei der Regulation des Augeninnendrucks.

Sehnerv (Nervus opticus, N. opticus)

Sehnerv (Nervus opticus, N. opticus):

Der Sehnerv ist der Hauptnerv des Sehsinns und Teil des gesamten Sehorgans. Er tritt an der Rückseite aus dem Augapfel aus und wird von einer Nervenhülle aus Myelinzellen, der sogenannten Sehnervenscheide, umhüllt. Er sammelt die Lichtimpulse, die in der Netzhaut in elektrische Impulse umgewandelt wurden, und leitet sie an das Gehirn weiter, wo sie in Bilder und visuelle Wahrnehmungen umgewandelt werden. Dieser Nerv ist entscheidend für die Weitergabe von Sehsignalen an das Gehirn. Er ist ausschließlich für das Sehen verantwortlich und hat keine Schmerzwahrnehmung. Eine Sehnervenentzündung (Neuritis nervi optici, NNO) erzeugt ausschließlich bei Augenbewegungen Schmerzen hinter dem Auge, weil die Sehnervenscheide gedehnt wird, die entzündet ist.

Sehrezeptoren

Sehrezeptoren:

Sehrezeptoren sind spezialisierte Zellen im Auge, die für die Umwandlung von Lichtreizen in elektrische Signale verantwortlich sind. Diese Signale werden dann über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet, wo sie zu Bildern verarbeitet werden. Die wichtigsten Sehrezeptoren befinden sich in der Netzhaut des Auges. Es gibt zwei Hauptarten von Sehrezeptoren in der Netzhaut: Stäbchen und Zapfen. Zapfen sind für die Farb- und Tageslichtwahrnehmung verantwortlich und sind spezialisiert für rotes, grünes oder blaues Licht, wohingegen Stäbchen für das Sehen bei Dunkelheit für die Unterscheidung von Hell und Dunkel („nachts sind alle Katzen grau“) verantwortlich sind.

Sehschärfe-Kinder

Kinder Sehentwicklung:

Wir werden alle mit sehr geringer Sehschärfe geboren. Das Sehvermögen eines Neugeborenen beträgt 0,03 (= 3%). Das Sehen verbessert sich sehr rasch während der ersten Lebenswochen, wenn unsere Netzhaut in den Augäpfeln sowie die Sehbahnen und die Sehrinde im Gehirn ihre Vernetzungen zwischen den Nervenzellen entwickeln. Die Sehschärfe verbessert sich im Alter von drei Monaten auf 0,1 (= 10%) und ist mit sechs Monaten nah an den Werten eines Erwachsenen bei 1,0 (= 100%).

Nur in früher Kindheit ist die Sehschärfe bei Kinderaugen plastisch und verbesserbar. Das heißt: Sie bleibt schlecht oder verringert sich, wenn der Seheindruck eines Auges nicht verwendet wird. Zum Beispiel kann das infolge eines unbekannten Dioptrien-Sehfehlers oder bei unauffälligem Mikro-Schielen entstehen. All das ist für uns Eltern und Bezugspersonen in den meisten Fällen tatsächlich vollkommen unsichtbar (Ursachen dafür siehe Entwicklung einer Schwachsichtigkeit).

Die Sehschärfe gibt das Sehvermögen in der Mitte des Gesichtsfeldes an. Dies entspricht dem Zentrum der Netzhaut (Retina). Dieses zentrale Gebiet, die sogenannte Makula, hat einen Mittelpunkt mit einem winzigen gelben Fleck, der sogenannten Fovea. Bei der Geburt ist diese natürlicherweise noch nicht vollständig entwickelt und ähnelt zu diesem Zeitpunkt der umgebenden Netzhaut, wo die Sehschärfe bei Erwachsenen auch deutlich geringer als in der zentralen Fovea ist. Während der natürlichen Entwicklung der Fovea werden die inneren Schichten der Netzhaut vom gelben Fleck zur Seite geschoben und es bildet sich die charakteristische kleine Sehgrube (Fovea). Am Grund dieser flachen Vertiefung werden die farbsehenden Sinneszellen, die Zäpfchen, dicht zusammengedrängt. Diese Struktur in der Mitte unserer Netzhaut ist die anatomische Basis für die Bildung einer guten zentralen Sehschärfe und Sehleistung.

- a) Kindliche Fovea im Schnittbild (d.h. ohne Sehgrube)

- b) Normale = „erwachsene“ Fovea im Schnittbild (d.h. mit Sehgrube = fovealer Senke)

- c) Synapsen

- d) neuronales Netzwerk

- e) Nervenzelle mit Dendriten und ausgeschüttetem Neurotransmitter

- f) der Sehbahn (Netzhaut bis Sehrinde) einbauen

Gleichzeitig mit der Entwicklung der Schichten der Netzhaut und Netzhautmitte (=Fovea) vollzieht sich auch die rasche Ausbildung der Verbindungen in den Sehbahnen und in der Sehrinde. Die Fortsätze der Nervenzellen (Dendriten) wachsen und bilden dreidimensionale Kontakte zu ihren Nachbarzellen (neuronales Netzwerk). Wenn die Kontaktstellen dieser Nervenzellen (Synapsen) beim Sehvorgang tatsächlich auch verwendet werden, indem unsere kleinen Kinder sich einfach ihre Umwelt ansehen, werden die Sehinformationen zur Sehrinde weitergeleitet. Dadurch wird die Funktion dieser Nervenzellen natürlicherweise trainiert und die Basis für gutes Sehen gelegt. Wenn hingegen eine oder mehrere Synapsen nicht oder zu wenig benutzt werden und die Menge der chemischen Substanzen (Neurotransmitter) verringert ist, bleibt eine normale Entwicklung der kindlichen Sehschärfe aus. Die Sehleistung kann in solchen Fällen in späteren Kinderjahren oftmals nicht mehr zur Normalität gebessert werden.

Diese schlechte Sehschärfe nennen wir Amblyopie (Schwachsichtigkeit). Sie bedeutet, dass das Sehen schlecht ist während die Netzhaut, die Sehgrube und der Augapfel zugleich regelhaft angelegt sind.

Wichtig:

Schlechtes Sehen ist oftmals Folge eines für uns Erwachsene unbemerkten Sehfehlers und nicht Folge eines im Inneren fehlgebildeten Augapfels. Daher zeigen Aufnahmen mit dem Netzhautscanner in diesen Fällen eine regelhafte Netzhaut während die Sehleistung trotz Brille zeitlebens nicht auf 100% besserbar ist.

Schlechtes Sehen bei Kindern ist in den meisten Fällen ursächlich von außen nicht sichtbar. Es ist oftmals in einem Mikroschielen oder in einer Fehlsichtigkeit (Dioptrien) begründet.

Sicca-Symptome (trockene Augen Symptome)

Sicca-Symptome (trockene Augen Symptome):

Typischerweise beidseits, wechselseitig unterschiedlich stark ausgeprägt, störend verstärktes Tränen, phasenweise Verschwommensehen, Rötung des Weißen im Auge, verstärkte Sekretbildung morgens, Fremdkörpergefühl, das an verschiedenen Orten beider Augen auftritt, Windempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit

Sicca-Syndrom bei Sjögren Syndrom

Sicca-Syndrom bei Sjögren Syndrom:

Chronische Autoimmunerkrankung, bei der das das Immunsystem gesunde Zellen und Gewebe angreift, insbesondere die Tränendrüsen (die für die Produktion von Tränenflüssigkeit zuständig sind) und die Speicheldrüsen (die für die Produktion von Speichel verantwortlich sind). Die Hauptmerkmale des Sicca-Syndroms sind ein trockener Mund (Xerostomie) und trockene Augen (Keratoconjunctivitis sicca), daher der Name „Sicca“. Verwandt damit ist das Office-Eye-Syndrom.

Skiaskopie (Schattenprobe oder Eintropfuntersuchung)

Skiaskopie (Schattenprobe oder Eintropfuntersuchung):

Skiaskopie ist eine objektive Methode zur Bestimmung der Brechkraft der Augen. Sie erfolgt spielerisch, einfach und schnell. Sie wird in Dioptrien gemessen: Mit einem Plusvorzeichen werden Weitsichtigkeit (Hyperopie) und mit einem Minusvorzeichen Kurzsichtigkeit (Myopie) markiert und für die Stabsichtigkeit (Astigmatismus) wird die Achse angegeben.

Sklera

Sklera:

siehe Lederhaut

SLT Laser

SLT Laser: (Selective Laser Trabeculoplasty)

Die SLT ist eine sehr schonende und seit mehr als 20 Jahren erprobte Art von Laserchirurgie, die zur Behandlung von Glaukom eingesetzt wird. Sie wird verwendet, um den Augeninnendruck zu senken, indem selektiv Teile des Gewebes im Kammerwinkel im Auge behandelt werden, um den Abfluss des Kammerwassers zu verbessern. SLT kann vielfach wiederholt werden. Sie wird von allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen bezahlt, weil sie so wirksam ist. Ihre Wirkstärke ist in den meisten Fällen in etwa vergleichbar mit der einer Augentropfensorte.

SmartSurfACE

SmartSurfACE:

siehe folgenden Link

SMILE® pro

SMILE® pro:

siehe folgenden Link

T

T

Tränenapparat

Tränenapparat:

Der Tränenapparat umfasst Tränendrüsen, die die wässrige Tränenflüssigkeit produzieren, sowie die Tränenwege, über die die Tränenflüssigkeit dauerhaft und unbemerkt in den Nasen-Rachen-Raum kontinuierlich abfließt. Die Tränenflüssigkeit hält die Augenoberfläche sauber, versorgt sie mit wertvollen Nährstoffen, schützt vor Bakterien und Viren und ermöglicht ein angenehmes Gleiten und Bewegen des Augapfels.

Tränendrüse (Glandula lacrimalis)

Tränendrüse (Glandula lacrimalis):

Die Tränendrüsen sind Drüsen im Auge, die für die Produktion von Tränenflüssigkeit verantwortlich sind. Tränen spielen eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und Funktion des Auges, indem sie das Auge befeuchten, reinigen und schützen. Die Tränendrüsen befinden sich schläfenwärtig hinter den Augenbrauen und bilden die wässrige Substanz im Tränenfilm.

Tränenfilm

Tränenfilm:

Der Tränenfilm ist eine komplexe Schicht von Flüssigkeit auf der Oberfläche des Auges. Er besteht aus drei Hauptkomponenten, die zusammenarbeiten, um die Augen zu schützen, den Gleitfilm sicherzustellen und eine klare Sicht zu gewährleisten:

- Lipid- oder Fettschicht: Diese äußerste Schicht des Tränenfilms wird von den Meibom-Drüsen in den Rändern der Augenlider produziert. Sie besteht aus öligen Substanzen (Lipiden), die auf der Oberfläche schwimmen und die Verdunstung des Tränenfilms verlangsamen. Dadurch bleibt der Tränenfilm stabil und wirkt wie ein Schutzfilm für das Auge und stellt klares Sehen sicher.

- Wässrige Schicht: Diese Schicht, die von den Tränendrüsen produziert wird, bildet den größten Teil des Tränenfilms. Sie enthält Wasser, Salze und Proteine, die das Auge mit Nährstoffen versorgen und die Hornhaut befeuchten. Diese Schicht ist für die Reinigung der Augenoberfläche und das Spülen von Fremdkörpern verantwortlich.

- Mucin- oder Schleimschicht: Die innere Schicht des Tränenfilms besteht aus schleimigen Substanzen, die von den Zellen der Bindehaut (Konjunktiva) produziert werden. Sie dient dazu, den Tränenfilm gleichmäßig über die Augenoberfläche zu verteilen und zu stabilisieren.

Ein intakter Tränenfilm ist entscheidend für klare Sicht, beugt Trockenheit des Auges vor und sorgt für Abwehr von Infektionen. Probleme mit dem Tränenfilm, wie das Trockene-Augen-Syndrom, Sicca-Syndrom und das Office-Eye-Syndrom oder eine gestörte Produktion der Schichten, können zu stark störendem Unbehagen, Rötungen, Juckreiz, Brennen, Gerstenkörnern und erheblichen Sehstörungen führen.

Trifokallinse

Trifokallinse:

Art einer multifokalen Linse, die für weitestgehende Brillenfreiheit bei einer Kataraktoperation oder einem Clear-Lens-Exchange sorgt, um das Sehvermögen in drei Entfernungen zu verbessern: Nah-, Fern- und Zwischendistanz (PC, Armaturen im Auto). Im Gegensatz zu Einstärkenlinsen, die nur eine Entfernung korrigieren, bieten Trifokallinsen verbesserte Sehqualität in allen unterschiedlichen Sehbereichen des Alltags und stellen auf diese Weise weitestgehende Brillenfreiheit her.

Trockenes Auge

Trockenes Auge:

Dies tritt auf, wenn das Auge nicht genügend Tränen produziert oder die Tränenqualität beeinträchtigt ist. Es kann zu Beschwerden, Entzündungen und einer Schädigung der Hornhaut führen. Siehe auch Sicca-Syndrom bei Sjögern Syndrom sowie Office-Eye-Syndrom und Meibom-Drüsen-Dysfunktion (MDD).

U

U

Uvea

Uvea:

siehe Aderhaut

V

V

Vitrektomie

Vitrektomie:

siehe Glaskörperoperation

Vitreolyse

Vitreolyse:

Unter Laser Vitreolyse versteht man die Laser Therapie zur Behandlung von stark störenden Glaskörpertrübungen – auch Glaskörper Floater und „fliegende Mücken“ genannt. Mithilfe der Vitreolyse wird versucht, die störenden Trübungen, die wiederkehrend in das Blickfeld schwimmen, zu zerkleinern. Die Erfolgschancen und Besserung sind begrenzt, da keine Entfernung erfolgt.

Vitreus

Vitreus:

siehe Glaskörper

W

W

Weitsichtigkeit (Hyperopie)

Weitsichtigkeit (Hyperopie):

Fehlsichtigkeit des Auges, bei der nahe Objekte unscharf erscheinen, während ferne Objekte relativ klar gesehen werden. Dies geschieht, wenn das Licht, das ins Auge fällt, hinter der Netzhaut gebündelt wird, anstatt direkt auf sie zu treffen. Menschen mit Weitsichtigkeit haben Schwierigkeiten, Objekte in der Nähe scharf zu fokussieren.

Wimpernfollikel

Wimpernfollikel:

Sie bezeichnet die Verankerung der Wimpernwurzel am Augenlidrand des Oberlides und Unterlides. In diesem Bereich bilden sich typischerweise Gerstenkörner infolge der Verstopfung des Follikels.

Y

Y

YAG Nachstar-Laser

YAG Nachstar-Laser:

siehe folgenden Link

Z

Z

Ziliarkörper

Ziliarkörper (Corpus ciliare):

Der Ziliarkörper ist ein ringförmiger Teil der mittleren Augenhaut (Aderhaut, Uvea), welcher für die Aufhängung der Linse und ihre Anpassung an Fernsicht und Nahsicht sorgt. Darüber hinaus ist er an der Produktion des Kammerwassers beteiligt.

Ziliarkörperzellen

Ziliarkörperzellen:

Spezielle Zellen im Auge, die sich im Ziliarkörper befinden, einer Struktur hinter der Iris. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Anpassung der Linse des Auges (Akkommodation) an verschiedene Entfernungen, um ein scharfes Bild zu erzeugen. Der Ziliarkörper ist ein ringförmiger Muskel, der über Ziliarfaser zirkulär mit dem Äquator der Lise verbunden ist und durch Anspannung und Entspannung die Form der Linse ändert. Auf diese Weise passt er durch Abkugeln (Nah-Akkommodation, Nah-Einstellung )und Abflachung (Fern-Akkommodation, Fern-Einstellung) den Brechungsgrad des Lichts an und ermöglicht so eine klare Sicht.

Die Ziliarkörperzellen sind für die Produktion von Kammerwasser verantwortlich, das die Vorder- und Hinterkammern des Auges füllt. Sie sind damit für die Aufrechterhaltung des Augeninnendrucks sowie die Versorgung von Teilen des Auges mit Nährstoffen und Sauerstoff von entscheidender Bedeutung. Bei einer Glaukom-Erkrankung (Grüner Star) ist der Abfluss des Kammerwassers verschlechtert. Es gibt gut verträgliche Augentropfen, die bei dauerhafter Anwendung die Produktionsmenge des Kammerwassers verringern, so dass sich der Augendruck normalisiert.