Grüner Star

Was ist Grüner Star?

Der grüne Star, auch Glaukom genannt, ist in Europa die zweithäufigste Erblindungsursache nach der altersbedingten Makuladegeneration. Unter den Begriffen Glaukom und Grüner Star wird eine Gruppe von Augenerkrankungen zusammengefasst, die den Sehnerv schädigen und unbehandelt zur Erblindung führen. Meistens geschieht das durch einen zu hohen Augendruck, doch auch andere wichtige Faktoren können beteiligt sein. Die Ursache des Glaukoms ist noch nicht bis ins letzte Detail erforscht, doch man weiß heute, dass entzündliche Prozesse (Neuroinflammation) und oxidativer Stress dazu beitragen.

Unser Augenlicht ist ein großes Geschenk. Ohne es würde uns die Vielfalt von Farben und Mustern der Welt verborgen bleiben. Umso mehr ist die Diagnose Grüner Star (Glaukom) für viele Betroffene oft ein Schock und die Angst vor dem Erblinden schlagartig real.

Glücklicherweise geben moderne Technologien Glaukom-Patienten neue Hoffnung. Bei zahlreichen Patienten wird seit langer Zeit bewährt und nach wie vor erfolgreich mit Grüner Star Augentropfen behandelt. Alternativ gibt es mit der SLT eine besonders sanfte Grüner Star Lasertherapie.

In den letzten Jahren neu hinzugekommen ist eines der derzeit kleinsten Medizinprodukte der Welt: ein winziger Bypass aus Titan. Er kann schonend zu einer effektiven Senkung des Augendrucks und damit zum Erhalt des Sehvermögens beitragen. Kurzum: Es bieten sich heutzutage viel bewährte Grüner Star Behandlungen.

Wie entsteht Grüner Star?

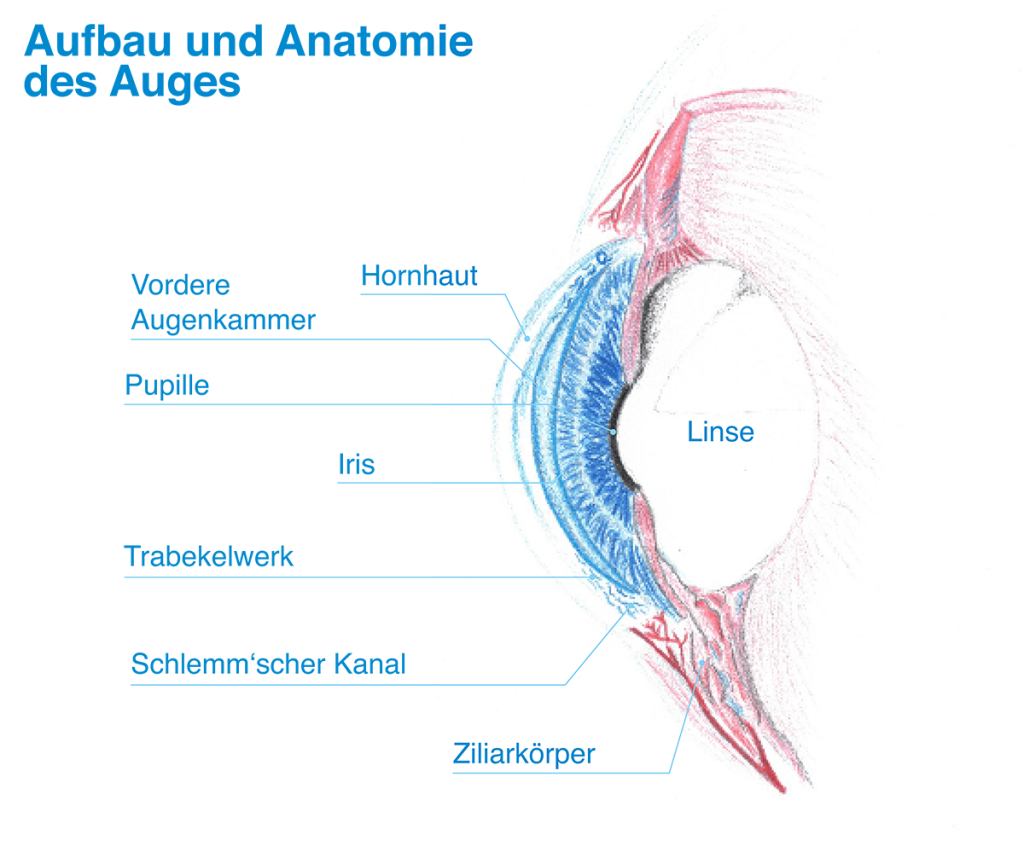

Um zu verstehen, wie ein Glaukom bzw. grüner Star verursacht wird, ist es wichtig zu wissen, wie die innere Flüssigkeit im Auge zirkuliert. Das von einer Drüse, dem Ziliarkörper, gebildete sogenannte Kammerwasser strömt durch die Pupille in den vorderen Teil des Auges und fließt über das innere Abflusssystem des Auges, das Trabekel-Maschenwerk und sammelt sich im sogenannten Schlemmschen Kanal. Von dort wird es weiter über die Venen des Auges in den Blutkreislauf abtransportiert.

In einem gesunden Auge besteht stets ein Gleichgewicht zwischen der gebildeten und abfließenden Kammerwasser-Menge. Der Zu- und Abfluss stehen im Gleichgewicht.

Da der Augeapfel weder von Knochen noch von Knorpelspangen in seiner runden Form gehalten wird, ist das Vorhandensein eines gesunden Augeninnendrucks wichtig. Ein normaler Augendruck ist die Voraussetzung, dass Form, Ernährung und Funktion des Auges aufrecht erhalten werden.

Wenn die Balance zwischen Produktion und Abflussmenge des Kammerwassers aus dem Gleichgewicht gerät, kann eine Schädigung des Sehnervs entstehen.

Was sind Symptome bei Grüner Star?

Grüner Star hat keine Symptome. Er verläuft schleichend und schmerzlos. Daher bleibt Grüner Star – ohne entsprechende Grüner Star Früherkennung – viele Jahre unbemerkt. In Deutschland kommt es jährlich zu über 1000 Neu-Erblindungen durch Glaukom. Mit der Diagnose steigt bei Betroffenen die Angst davor, die Sehkraft zu verlieren. Diese Sorge ist bei Grüner Star nicht unbegründet:

Denn Grüner Star ist weltweit sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern die zweithäufigste Erblindungsursache.

Besonders tückisch bei Grüner Star: Der schleichende und schmerzlose Prozess wird deshalb erst viel zu spät selbst bemerkt – denn Grüner Star hat keine Symptome. Die bereits eingetretenen Schäden sind irreparabel. Um das weitere Voranschreiten der Erkrankung zu stoppen, ist eine Behandlung bei Grüner Star besonders wichtig.

Welcher Augendruck ist normal?

Ein gesundes Auge hat normalerweise Druckwerte von etwa 10 – 21 mmHg (mm Quecksilbersäule). Das sind jedoch keine absoluten Grenzwerte. Es sind statistische Erfahrungswerte, die sich am oberen und unteren Ende fließend mit dem nicht mehr normalen Bereich überlappen. Deshalb kann also nicht einfach anhand eines Zahlenwertes entschieden werden, ab wann beim einzelnen Patienten ein Glaukom droht.

Zwar ist der größte Teil aller Glaukomerkrankungen tatsächlich durch einen deutlich über die „normalen“ Werte erhöhten Augendruck bedingt. Es gibt aber auch Menschen, die einen über dem statistischen Normbereich liegenden Augeninnendruck über viele Jahre aufweisen und nie einen Sehnervenschaden bekommen – dann sprechen wir von okulärer Hypertension. Im Gegensatz dazu gibt es Menschen, bei denen die Augendruckwerte immer im Normbereich gemessen werden und dennoch ein glaukomtypischer Sehnervenschaden auftritt – dies wird Normaldruckglaukom und auch Niedrigdruckglaukom genannt.

Ob bei Ihnen persönlich tatsächlich ein Glaukom vorliegt oder zu befürchten ist, kann ich im Rahmen der Glaukom Vorsorge dank moderner Glaukomdiagnostik beurteilen.

Wie beginnt ein Glaukom?

Im Frühstadium bemerken Betroffene zunächst keine oder kaum Symptome. Denn durch einen grünen Star sterben zunächst langsam – und daher vollkommen unbemerkt – die empfindlichen Sehzellen in der Netzhaut ab. Diese Schäden sind nicht bemerkbar. Sie haben keinerlei Auswirkungen auf die Sehkraft. Ausschließlich moderne Glaukom Diagnostik deckt sie auf.

In einem fortgeschrittenen Stadium ist auch der Sehnerv betroffen, der die Sehinformationen der Sehzellen an das Sehzentrum im Gehirn weiterleitet. Erst jetzt entstehen kleinere, später immer größere Gesichtsfeldausfälle. Der Begriff ‚Gesichtsfeld‘ bezeichnet den Bereich, den wir wahrnehmen, ohne dabei den Kopf zu drehen und die Augen zu bewegen.

Glaukom und Blutdruck – was hat das eine mit dem anderen zu tun?

Video-Transkript: Blutdruck und Glaukom (Grüner Star)

(0:07) Prof. Dr. Josef Flammer: Nun, wenn wir über den Zusammenhang zwischen Blutdruck und Glaukom sprechen, müssen wir zwei Sachen auseinanderhalten.

(0:17) Das erste ist Blutdruck und Augendruck. Da gibt es Zusammenhänge.

(0:24) Und das zweite ist Blutdruck und Glaukom-Schaden.

(0:29) Wir beschränken uns heute Abend auf das Thema tiefer Blutdruck und Glaukom-Schaden.

(0:37) In anderen Worten, wir sprechen jetzt nicht über Augendruck und auch nicht über die artirelle Hypertonie, also über den Bluthochdruck.

0:48) Nun, die Tatsache, dass ein tiefer Blutdruck ein Risikofaktor für einen Glaukom-Schaden sein kann, das weiß man eigentlich schon sehr lange.

(1:02) In der wissenschaftlichen Literatur gab es immer wieder Beschreibungen und Studien, die das gezeigt haben.

(1:09) Aber es hatte recht wenig Einfluss auf die Art und Weise, wie Patienten abgeklärt und behandelt wurden.

1:20) Zum Glück hat sich das jetzt geändert. Nun, damit Sie unsere Therapieempfehlung verstehen und nachvollziehen können, möchte ich jetzt etwas ausholen und einige Sätze über die Blutzirkulation sagen.

(1:37) Das Herz pumpt das Blut durch die Arterien zu den kleinen Blutgefäßen, zu den sogenannten Kapillaren, und von dort durch die Venen wieder zurück.

(1:48) Das heißt, das Herz erzeugt einen Druck. Und dieser Druck fällt dann ganz langsam im Laufe des Kreislaufes ab, (1:58) sodass wir an jeder Stelle einen gewissen Druckgradienten haben.

(2:01) Das ist die treibende Kraft, damit das Blut fließt.

2:06) So wie in einem Bachbett das Wasser nur fließt, wenn ich eine gewisse Neigung nach unten habe.

(2:15) Wenn ich jetzt aber einfach vom Blutdruck spreche, wenn ich sage, der Patient hat den und den Blutdruck, dann meine ich damit den Blutdruck gemessen am Oberarm, und zwar hier in einer mittelgroßen Arterie, in der sogenannten Arteria brachialis.

(2:30) Das nehme ich quasi repräsentativ für all die Drucke, die wir haben über diesen ganzen Kreislauf.

(2:38) Nun, für das Auge wichtig ist natürlich der arterielle Blutdruck in den Gefäßen, die das Auge unmittelbar versorgen.

(2:47) Da sind wir bereits in etwas kleineren Blutgefäßen. Und damit ist dieser Blutdruck auch schon bereits tiefer als der, den wir hier am Arm messen.

(2:57) Ganz grob gesagt ist der etwa zwei Drittel vom Blutdruck vom Arm. Wenn wir wollen, können wir ihn messen.Der Augenarzt kann das messen.

(3:07) Das geschieht analog zur Messung am Arm. Wir können den Augendruck etwas erhöhen und schauen, bei welchem Augendruck beginnt die Arterie, die ins Auge hineinführt, zu pulsieren.Dann kenne ich diesen Druck.

(3:22) Nun haben wir eben gesehen, dass dieser Druck gelegentlich bei Patienten tiefer ist als das, was ich geschätzt habe aufgrund meiner Werte am Arm.

(3:35) Der Grund dafür liegt darin, dass das Blut auf dem Weg vom Herz bis zum Auge unter Umständen zusätzliche Widerstände überwinden muss.

(3:46) Zum Beispiel wegen Arthrosklerose oder wegen funktionellen Engstellungen von Blutgefäßen.

(3:54) Das erklärt dann auch, warum der Blutdruck nicht unbedingt auf beiden Seiten gleich ist.

(4:00) Wir haben also auch gelegentlich Asymmetrien. Das möchte ich an einem kleinen Beispiel erläutern.

(4:07) Vor einigen Jahren haben wir, zusammen mit einem Zentrum in Südkorea, eine Gruppe von Glaucom-Patienten, Normal-Glaucom-Patienten untersucht, die alle einseitig eine Blutung hatten.

(4:22) Eine sogenannte Papillenrandblutung. Dann haben wir gesehen, dass im Durchschnitt der Blutdruck,dieser arterielle Blutdruck am Eingang zum Auge, auf der Seite, wo die Blutungen aufgetreten waren, tiefer war.

(4:38) Also es gibt Asymmetrien, und die haben auch eine gewisse Bedeutung. Im normalen Alltag aber schätze ich diesen arteriellen Blutdruck einfach basierend auf dem Blutdruck am Arm.

(4:54) Jetzt aber für das Auge entscheidend, für die Durchblutung am Auge entscheidend, ist jetzt nicht einfach nur dieser arterielle Blutdruck, sondern die Differenz zum Druck, den wir haben in den Venen, wo das Blut das Auge wieder verlässt.

(5:10) Diese Druckdifferenz zwischen Arteriendruck und Venendruck ist die treibende Kraft für das Blut durch das Auge zu fließen. Das nennt man auch den Perfusionsdruck. Also müssen wir auch diesen Venendruck berücksichtigen.

(5:30) Nun, diesen Venendruck kann ich jetzt nicht schätzen. Zum Beispiel aufgrund einer Messung am Arm. Weil der Venendruck am Auge weitgehend unabhängig ist vom Druck sonst in den Venen im Körper.

(5:43) Bei Augenärzten ist das ganz ähnlich, wie man den arteriellen Druck messen kann, ist sogar noch einfacher. Erhöht leicht den Augendruck. Und sieht dann, bei welchem Druck beginnen die Venen zu pulsieren.

(5:57) Nun hat man früher angenommen, dass dieser Venendruck einfach gleich groß sei wie der Augendruck.

(6:03) Das hat man angenommen basierend auf früheren Tierexperimenten. Jetzt haben wir gesehen, der Venendruck kann bei gewissen Krankheiten, selten bei gesunden, aber vor allem bei Krankheiten höher sein als der Augendruck.

(6:19) Zum Teil sogar deutlich höher. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei der diabetischen Ritinopathie. Aber das kommt auch vor, nicht selten, bei Glaukompatienten.

(6:32) Und insbesondere bei Glaukompatienten mit einem sogenannten Normaldruckglaukon. Also fassen wir zusammen in Bezug auf Druckverhältnisse. Wichtig ist der Arteriendruck.

(6:45) Kann ich einigermaßen schätzen vom Arm her. Und der Venendruck. Den muss ich messen, wenn ich ihn messen will.

(6:53) Und das ergibt mir dann den Perfusionsdruck, also meine treibende Kraft. Jetzt, wenn ich einen tiefen Perfusionsdruck habe, dann bin ich natürlich daran interessiert, dass ich nicht auch noch unnötig hohe Widerstände habe. Flusswiderstände im Auge.

(7:13) Nun, der Widerstand, der Flusswiderstand, hängt entscheidend ab von der Weite der Blutgefäße. Sind die Blutgefäße weitergestellt, dann sinkt dieser Widerstand. Sind sie enger gestellt, so nimmt dieser Widerstand zu.

(7:31) Nun, glücklicherweise hat unser Auge, dass die phänomenale Fähigkeit, sich sofort anzupassen, wenn der Perfusionsdruck sich ändert. Um diese Durchblutung konstant zu halten. Also wenn ich zum Beispiel den Blutdruck anhebe, wenn ich z.B. jogge, dann will ich ja nicht, dass der Durchblutdruck steigt.

(7:51) Oder wenn ich mich entspanne, dass der Blutdruck sinkt. Dass meine Durchblutung am Auge schlechter wird. Deswegen wird das geregelt, lokal.

(8:02) Das nennt man die Autoregulation. Natürlich innerhalb gewisser Limiten. Wenn das zu sehr ausschlägt, nach oben oder nach unten, dann ist natürlich diese Regulationskapazität irgendwann überfordert.

(8:17) Jetzt ist es aber so, dass es leider Menschen gibt, wo diese Regulation weniger gut ist. Gestört sein kann, bis im Extremfall sogar fehlend. Das bedeutet dann, dass die Stärke durch Blutdruck eigentlich gegeben wird durch den Perfusionsdruck.

(8:36) Weil er dann nicht mehr korrigiert wird. Also z.B. steigt der Blutdruck an, habe ich mehr Blutfluss im Auge. Sinkt er, habe ich weniger.

(8:45) Wir müssen also den Druck im Zusammenhang mit der Fähigkeit zu regulieren betrachten. Also fassen wir das nochmals kurz zusammen.Wir haben den arteriellen Druck.

(8:59) Meistens geschätzt vom Arm. Den Venendruck können wir messen. Dann kennen wir den Perfusionsdruck.

(9:05) Und wir haben die normale oder mehr oder weniger gestörte Fähigkeit zu regulieren. Diese Fähigkeit zu regulieren, kann der Augenarzt auch messen. Das ist leider ein bisschen aufwendiger, aber machbar.

(9:20) Das braucht einfach ein bisschen mehr Zeit als z.B. das Messen des Venendruckes. Gut, jetzt kommt ein zusätzliches Element dazu. Nimmt die Durchblutung ab, z.B. weil der Blutdruck absinkt oder warum auch immer, dann sinkt auch die Sauerstoffkonzentration.

(9:42) Machen wir kurz ein Gedankenexperiment. Nehmen wir ein Organ, z.B. ein Auge. Das hat einen normalen Blutfluss.

(9:50) Jetzt reduzieren wir diesen Blutfluss für eine Stunde und lassen ihn wieder ansteigen auf Normalwerte. Dann sinkt in dieser Zeit auch die Sauerstoffkonzentration und steigt dann wieder an.

(10:02) Und was passiert jetzt? In der Phase, wo der Blutfluss wieder ansteigt, in dieser Phase, in dieser sogenannten Reperfusionsphase, da entstehen viele sogenannte freie Sauerstoffradikale.

(10:23) Also, wenn wir einen tiefen Blutfluss haben, konstant, dann passiert eigentlich nicht viel. Sondern durch die Variation passiert viel.

(10:35) Weil unser Körper und speziell die Nervenzellen, die auch im Auge sind, sich sehr gut an eine tiefe Sauerstoffkonzentration anpassen können.

(10:46) Das möchte ich kurz mit einem Beispiel illustrieren. Es gibt Menschen, die leben auf Meeresebene oder etwas darüber. Und andere leben in den Bergen, zum Beispiel auf 3.000 Metern.

(11:00) Wenn die Leute an diese Höhen angepasst sind, dann leben sie völlig gesund und normal. Obwohl die Sauerstoffkonzentration deutlich verschieden ist. Aber auf der Höhe, wo die Leute weniger Sauerstoff haben, weil die Luft dort oben dünner ist, haben sie auch weniger Sauerstoff.

(11:25) Dann haben auch alle Zellen eine tiefere Sauerstoffkonzentration. Und trotzdem entwickeln die nicht mehr Krankheiten.

(11:34) Auch nicht mehr Glaukomlau, nicht häufiger Glaukomschacht. Aber wenn der Sauerstoffkonzentration sich jetzt ändert und fleißig ändert, dann habe ich eben diese sogenannte Reperfusionsphänomene. Das heißt, ich habe eine Zunahme an freien Sauerstoffradikalen.

(11:52) In dem Moment, wo die Sauerstoffkonzentration steigt, das ist die kritische Phase, belädt sich Sauerstoff mit einzelnen zusätzlichen Elektronen. Und das macht den Sauerstoff aggressiv.Man nennt das den oxidativen Stress.

(12:08) Nun, wenn der oxidative Stress der hat verschiedene Ursachen. Aber wenn die Ursache vom oxidativen Stress, diese Variation vom Sauerstoff ist, dann ist dieser oxidative Stress primär in den sogenannten Mitochondrien. Das sind die kleinen Kraftwerke in den Zellen, welche den Zellen die Energie liefern.

(12:28) Und jetzt ist es so, dass wir im Sehnervenkopf, dort, wo wir vor allem den Glaukomschaden haben, eine ganz außerordentlich hohe Dichte von diesen Mitochondrien haben. Der Grund liegt darin, dass wir dort einen enormen Energiekonsum haben. Durch diesen ganz engen Kanal gehen über eine Million Nervenfasern.

(12:50) Und an dieser Stelle sind sie nicht isoliert, aus Platzgründen. Das heißt, sie haben keine Myelinscheide. Und dadurch konsumieren sie eine enorme Menge an Energie in diesem ganz, ganz kleinen Raum.

(13:04) Und jetzt, wenn die Durchblutung schwankt, und damit auch das Sauerstoffangebot schwankt,dann leiden ausgerechnet diese Mitochondrien dort. Und wenn sie langfristig leiden, dann können sie weniger Energie zur Verfügung stellen. Und durch diese Energiearmut, das ist ein entscheidender Beitrag zur Entstehung des Glaukomschadens.

(13:29) Also, ich fasse nochmals kurz zusammen. Wir haben die Druckwerte. Wir haben die Anpassung, die gut sein kann oder eben weniger gut sein kann.

(13:40) Und wenn ich die eventuell tiefen Sauerstoffversorgung… Das ist nicht schlimm, aber die Variation kann belastend sein. Da habe ich den oxidativen Stress, der, wenn er immer wieder vorkommt, langfristig genau dieses Gebiet recht belastet. Und diese Schwankungen der Durchblutung haben wir eben gerade besonders stark an diesem kritischen Ort, nämlich in der Patella.

(14:08) Und nachdem wir jetzt so kurz zusammengerafft beschrieben haben, warum die Durchblutung, respektive Durchblutungsstörung zu einem Problem werden kann, möchten wir jetzt die therapeutischen Konsequenzen besprechen.Nun, ich möchte vorausschicken, dass wir natürlich nur Patienten abklären und auch behandeln, wenn wir davon überzeugt sind, dass das notwendig ist. Wir wollen ja nicht überbehandeln.

(14:39) Wir wollen ja auch nicht gesunde Kranke machen. Und unnötig die Finanzen belasten unserer Krankenkassen. Unser Hauptkriterium ist und bleibt immer noch das Gesichtsfeld.

(14:52) Solange das Gesichtsfeld gut ist, können wir ruhig mal erwarten. Wird aber das Gesichtsfeld schlechter, entstehen Schäden drin, Ausfälle, oder nehmen diese Ausfälle zu, trotz normalem oder höchstens leicht erhöhtem Augebruch, dann lohnt sich so eine vaskuläre Abklärung. Und jetzt ist die Frage, wo beginne ich jetzt zu behandeln? Nun, das machen wir jetzt sehr individuell.

(15:19) Ich beginne immer dort, wo ich annehme, da ist das Hauptproblem bei diesem individuellen Patienten. Nehmen wir an, ein Patient hat ein Normaldruckglacoma, sagen wir, einen Augendruck von 18, aber einen Venendruck von 40. Dann werde ich als Allererstes einmal diesen Venendruck senken, bevor ich weitere Maßnahmen mache, weil die Erfahrung hat gezeigt, solange dieser Venendruck so hoch ist, wird er langsam fortschreiten.

(15:48) Bringe ich ihn runter, dann habe ich große Chancen, dass er sich stabilisiert. Und wenn er sich nicht stabilisiert, gehe ich dann weiter und mache weitere Maßnahmen. Also ich beginne spezifisch dort, wo ich bei dem Patienten das Gefühl habe, hier könnte das Hauptproblem liegen.

(16:07) Aus didaktischen Gründen gehen wir jetzt trotzdem kurz systematisch durch. Ich beginne hinten, nämlich beim oxidativen Stress. Weil wir diesen oxidativen Stress in der Papillehäufig nicht oder nicht ganz verhindern können, oder weil wir häufig nicht wissen, ob wir ihn verhindert haben, beraten wir diese Patienten in Bezug auf eine antioxidative Ernährung.

(16:39) Und wenn nötig, machen wir zusätzlich eine antioxidative Behandlung. Zum Beispiel durch Tabletten. Das ist ein äußerst spannendes und ein Gebiet, das ich sehr liebe.

(16:50) Es ist auch ein sehr dankbares Gebiet, auch für die Patienten, weil sie damit selber sehr viel beitragen können. Aber das wäre jetzt ein anderes Kapitel,das müssten wir ein anderes Mal besprechen, das ist etwas größer. Also wir betrachten den oxidativen Stress.

(17:07) Dann betrachten wir die Regulation. Nun gibt es viele verschiedene Ursachen, warum eine Regulation gestört sein kann. Wenn ich den Patienten als Ganzes kenne, dann kann ich das schon erahnen, ob er überhaupt eine Störung hat und über welchen Mechanismus.

(17:27) Je nach Ursache dieser Regulationsstörung ist natürlich die Behandlung anders. Nun aber ist es so, dass bei Patienten mit Glaukom und insbesondere mit Normaldruckglaukom die Hauptursache dieser Störung eine sogenannte primäre maskuläre Dysregulation ist. Und jetzt ist es glücklicherweise so, dass sich diese primären maskulären Dysregulationen relativ gut beeinflussen lassen.

(17:55) Ich kann sie nicht einfach wegzaubern, aber ich kann sie verbessern. Es ist ja nicht nötig, dass dieser ein perfekter Regulator wird beim Patienten. Es hilft schon fest, wenn er seine Regulation etwas verbessert.

(18:09) Auch das ist ein eigenes Kapitel, wie wir das angehen. Dann kommen wir zum Venendruck. Zuerst hat man, wie gesagt, gemeint, er sei einfach wie der Augendruck.

(18:20) Dann hat man mit der Zeit gesehen, das stimmt nicht, er ist häufig höher. Dann kam aber häufig die Antwort, warum soll ich ihn messen? Ich kann ihn ja eh nicht behandeln. Zum Glück stimmt das dicht.

(18:30) Wir können einen retinalen Venendruck behandeln. Nicht immer gleich gut und nicht immer perfekt. Wir müssen auch nicht immer perfekt sein.

(18:40) Meistens hilft das, wenn ich einen Venendruck reduziere, auch wenn ich ihn nicht normalisiere. Aber wenigstens runterbringe. Und da gibt es jetzt wieder eine ganze Palette von Möglichkeiten.

(18:51) Wir haben darüber auch ein Video gemacht, das Sie im Internet anschauen können. Darauf möchte ich jetzt auch nicht weiter eingehen. Vielleicht ein ganz kurzer exemplarischer Hinweis, weil es gerade aktuell ist.

(19:04) Eine ganz neue Studie aus Belgien hat gezeigt, dass ein bestimmtes Vitaminpräparat, welches L-Methylfolat enthält, den Venendruck sehr schön senkt. Also wir können was tun, wenn der Venendruck hoch ist. Und den sollten wir bei Patienten, die fortschreiten, unbedingt in Betracht ziehen.

(19:25) Und damit kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Und eigentlich der Hauptpunkt von heutigen Abend. Das ist das, was Sie gewünscht haben.

(19:32) Das ist der tiefe Blutdruck. Nun, wir haben ja gesehen, dass das Problem vor allem in den Schwankungen der Sauerstoffversorgung liegt. Also gehen wir auch vor allem das an.

(19:45) Das heißt, mein Ziel ist jetzt nicht einfach primär nur, den Blutdruck anzuheben. Sondern primär mal, große Schwankungen zu vermeiden. Hat einer eine gute Regulation, dann verträgt er diese Schwankung.

(20:00) Je schlechter die Regulation ist, je mehr sollte ich schauen, dass es nicht zu sehr schwankt. Gewisse Schwankungen haben alle Menschen, das gehört dazu. Wenn wir uns anstrengen, geht der Blutdruck hoch.

(20:11) Das ist völlig klar. Aber es sollte nicht zu exzessiv sein. Insbesondere aber suchen wir tiefe Abfälle.

(20:20) Das ist für uns jetzt das Kritischste. Nun, der Moment, wo diese Abfälle vorkommen, ist individuell recht verschieden. Es gibt Menschen, die haben einen Blutdruckabfall, wenn sie nach längerem Liegen schnell aufstehen.

(20:36) Das nennt man die orthostatische Hypotonie. Solche Patienten sollten etwas langsamer aus dem Bett gehen. Vielleicht zuerst nur die Beine aus dem Bett, dann Oberkörper hochheben, et cetera.

(20:49) Es kann auch helfen, dass man sich, bevor man aus dem Bett steigt, kurz bewegt, zum Beispiel mit den Beinen etwas Fahrrad fahren. Oder am effizientesten ist ein sogenannter Handgrip. Man presst mit den Händen einen Gegenstand, zum Beispiel eine leicht aufgeblasene Blutdruckmanschette.

(21:08) Beißt man eine Minute so zusammen, geht der Blutdruck sofort hoch. Wenn man dann zum Bett aussteigt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Blutdruckabfall hat, kleiner. Solche Blutdruckabfälle sollte man nicht nur wegen dem Auge vermeiden.

(21:23) Solche Blutdruckabfälle können auch Ursache eines Sturzes sein. Und Stürze in der Nacht, wenn zum Beispiel ältere Patienten, wenn sie aufstehen und zur Toilette gehen, ist ein häufiges Problem. Ich habe auch Patienten erlebt, die haben gesagt, ja, ich mache mir am Abend etwas Kaffee in die Thermoskanne und trinke meinen ersten Kaffee jetzt einfach schon im Bett und dann stehe ich erst auf.

(21:46) Also, da gibt es verschiedene Wege. Bei anderen Menschen sackt der Blutdruck ab, wenn sie längere Zeit relativ unbeweglich stehen müssen. Es gibt verschiedene Berufe, wo das nicht vermeidbar ist.

(22:02) Wir alle kennen wahrscheinlich, oder mindestens die Männer unter uns, die Situation, ein junger, kräftiger, sportlicher junger Soldat, vielleicht Rekrut, steht da relativ unbeweglich und zack, er kippt um. Er hat einen Blutdruckabfall. Sobald er liegt, geht es ihm wieder gut, weil dann wieder genügend Blut zum Kopf kommt oder damit zum Hirn und zum Auge.

(22:27) Bei solchen Menschen, wenn sie aus beruflichen Gründen häufig nicht vermeiden können, dass sie länger so stehen müssen, empfehlen wir Stützstrümpfe. Insbesondere bei Menschen, die das Weite wehnen oder sogar Weihwitzen haben, kann das recht gut helfen. Nun können solche Blutdruckabfälle auch im Sitzen vorkommen, wenn man relativ unbeweglich sitzt.

(22:52) Und in heutigen Berufen ist das gar nicht so selten. Ich erinnere mich an einen Goldschmied, er war um 40. Und er hatte ein relativ schnell fortschreitendes Normaldruck.

(23:04) Wir haben lange Zeit gerätselt, wussten nicht, was das Problem ist. Plötzlich haben wir entdeckt, dass er bei der Arbeit, er hat da natürlich eine ganz kleine, feine Arbeit gemacht, Blutdruckabfälle macht.Und nachdem wir diese dann behandelt hatten, hat er sich stabilisiert und ist seit vielen Jahren stabil geblieben.

(23:25) Solche Abfälle haben wir auch beobachtet bei Augenchirurgen. Die bewegen sich ja auch kaum. Bei den Operierenden bewegen sich eigentlich fast nur die Finger.

(23:35) Ich erinnere mich, als wir als junge Ärzte das Operieren erlernten, hatten wir eine ältere, sehr erfahrene Oberärztin, die hat uns am Vorabend jemals gesagt, vergiss nicht das Frühstück und ein rechtes Stück Käse dazu. Sie hat intuitiv recht gehabt. Wenn man etwas gegessen hat und getrunken hat, und vor allem, wenn man noch etwas Salzenes genommen hat, ist die Wahrscheinlichkeit für so einen Blutdruckabfall viel kleiner.

(24:04) Die häufigsten Blutdruckabfälle, die sehen wir in der Nacht im Tiefschlaf. Nun, bei allen Menschen, und nicht bei praktisch allen Menschen, sinkt der Blutdruck im Schlaf ab. Zwischen 10 und 20 Prozent, das ist völlig normal.

(24:19) Es gibt aber Menschen, bei denen sackt er viel tiefer ab. Das sogenannte Ohrdipping. Manchmal muss man zwei, drei Nächte messen, bis man das findet.

(24:29) Man kann ja mit sogenannten 24-Stunden-Messgeräten heute das relativ gut über die ganze Nacht und Tag und Nacht überwachen. Haben wir solche Tiefenabfälle bei einem Glaucoma-Patienten, müssen wir zuerst mal schauen, hat er etwas, das das auslösen könnte? Schlafmittel, starke Beruhigungsmittel können das machen.

(24:53) Wir haben auch schon und auch andere gesehen, dass manchmal Patienten am Tag einen erhöhten Blutdruck haben und deswegen vom Internisten eine blutdrucksenkende Therapie bekommen und dann in der Nacht zu tief gehen.

(25:07) In solchen Fällen muss man einfach die blutdrucksenkende Therapie anpassen. Das kann die Dosis sein, das kann das Mittel sein, etc. Das muss man dann zusammen mit dem Internisten eine Lösung suchen.

(25:19) Aber das findet man eigentlich immer. Wenn ich jetzt aber keine Ursache habe, die ich einfach so beseitigen kann, und das ist recht häufig bei Glaucoma, vor allem bei Normaldruck-Glaucoma-Patienten, dann behandeln wir das primär einmal mit einer vermehrten Salzeinnahme. Wir sagen diesem Patienten, sie soll am Abend vor sein Bett gehen, etwas Salz und Flüssigkeit zu sich nehmen, eventuell auch in der Nacht, wenn sie erwachen.

(25:47) Nun, Sie wissen alle, dass der Internist seinem Patienten mit einem hohen Blutdruck sagt, sie sollten weniger Salz essen. Das ist auch richtig und gut so. Aber das ist nicht unbedingt auch die gute Ideefür Patienten mit einem zu tiefen Blutdruck.

(26:02) Ich erinnere mich, ich hatte in meiner Sprechstunde eine Patientin, sie kam mit ihrem Mann, sie hatte ein fortschreitendes Normaldruck-Glaucoma und einen tiefen Blutdruck. Dann habe ich zu ihr gesagt, wie halten Sie es mit dem Salz? Essen Sie viel Salz? Dann hat sie sofort den Mann angeschaut und voll stolz gesagt, nein, wir essen praktisch salzlos. Ich habe gelernt, praktisch salzlos zu kochen.

(26:27) Das heißt also, sie hat etwas sehr Gutes für ihren Mann getan, aber nicht unbedingt das Beste für sich selber. Und nachdem sie dann gelernt hat, für sich anders zu salzen, hat sich die Situation verbessert. Es gibt dann häufig zwei Fragen.

(26:44) Die erste Frage ist, wie viel Salz soll ich denn nehmen? Und die zweite ist, wie soll ich das nehmen? Zuerst zur Quasidosis. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie wenig Salz die Situation bereits verbessert. Auch hier muss ich nicht perfektionistisch sein.

(27:02) Ich muss diese Abfälle nicht beseitigen. Wir haben Doch-Blutungsmessungen gemacht und gesehen, dass, wenn man diese Abfälle auch nur um fünf Millimeter HG vermindert, dass dann die Doch-Blutung schon besser ist. Also man muss immer in Richtung Normalisierung gehen, aber man muss nicht diesen Ehrgeiz haben, dass jetzt alles normal werden muss.

(27:23) Das ist zum Glück meistens nicht nötig. Und so ist es auch mit dem Salz, es braucht häufig gar nicht so viel. Ich habe Patienten gesehen, die sind mit einem halben oder einem Gramm schon besser.

(27:33) Aber ich habe auch nicht selten gesehen, dass man dann steigern muss, eventuell bis drei, vier Gramm. Ich habe ganz selten gesehen, Patienten, die haben dann sogar fünf Gramm genommen. Dann kommt die Frage, wie soll ich es nehmen? Da gibt es ganz vereinfacht zwei Gruppen.

(27:52) Es gibt eine Gruppe, die haben einen richtigen Salzhunger. Die sagen, ich spüre, dass ich Salz brauche. Ich merke, das tut mir gut und ich habe es gerne.

(28:01) Für die ist es eigentlich kein Problem. Die können Salz in verschiedenen Formen zu sich nehmen. Dann gibt es eine andere Gruppe, eine viel kleinere Gruppe, die hat eine sogenannte Salz-Aversion.

(28:13) Diese sagen, bei mir nützt zwar das Salz, aber ich mag es nicht. Ich fühle mich einfach schlecht, wenn ich Salz nehme. Dort muss man ein bisschen individuelle Wege suchen, damit sie das Salz nehmen können, ohne dass es ihnen übel wird.

(28:27) Das ist individuell recht verschieden. Man kann es zum Beispiel in etwas Tomatensaft geben. Ich habe Patienten gehabt, die haben es mit Joghurt genommen etc.

(28:37) Da muss man suchen einen individuellen Weg. Ich habe eine Patientin aus Amerika, hat mir ein Mail geschrieben. Sie hatte ein fortschreitendes Normaldruckglagom.

(28:47) Sie war noch eine relativ junge Dame. Sie hatte Blutdruckabfälle, was sie jetzt machen soll. Dann habe ich ihr zurückgeschrieben, sie soll es doch einmal mit Salz probieren.

(28:57) Nach einigen Wochen hat sie mir wieder zurückgeschrieben und gesagt, tatsächlich, bei mir wirkt Salz, aber ich habe es nicht vertragen. Ich habe mich elend gefühlt, wenn ich Salz genommen habe. Dann ging ich zu meinem Apotheker und der hat mir Salztabletten gemacht.

(29:11) Die habe ich dann zack einfach so heruntergespült. Dann ging es besser, aber gut habe ich mich nicht gefühlt. Dann hat der Apotheker eine Idee gehabt, er hat mir eine Trinklösung gemacht.

(29:22) Dort hat er zusätzlich zum gewöhnlichen Salz, also Kochsalz, Natriumfluorid, noch andere Elektrolyte dazu getan, vor allem Kalium, Magnesium etc. Und seit ich jetzt diese Lösung trinke am Abend, habe ich keine wesentlichen Blutdruckabfälle mehr und ich fühle mich perfekt. Also die Botschaft, die ich hier geben möchte, ist, da muss man ein bisschen individuell Lösungen suchen.

(29:49) Jetzt aber, bei allem Mühe, gibt es Patienten, die mit Salz alleine den Blutdruck nicht genügend einstellen können. Und das Gesichtsfeld sich weiter verschlechtert. Dort behandeln wir dann medikamentös.

(30:04) Das ist zum glück eine ganz kleine Minderheit auch die gibt es. Jetzt gibt es auf dem Markt sehr viele Medikamente, die heben den Blutdruck an indem sie die Blutgefäße enger stellen. Und das ist gerade das, was wir bei diesen Patienten nicht möchten.

(30:18) Deswegen zeigen wir denen dann lieber nicht diese Art von Medikamenten. Es gibt aber Medikamente, die verringern die die Salz Ausscheidungen in der Niere.

(30:32) Das sind sogenannte Diuretika, die schwemmen Salz und Flüssigkeit aus. Das nehmen zum Beispiel Patienten, die Ödeme haben, zum Beispiel geschwollene Beine, aber auch Patienten mit zu hohem Blutdruck das senkt auch den Blutdruck.

(30:49) Und wenn ich jetzt das Gegenteil mache, ein Medikament gebe das diese Zahl zwar etwas verringert , dann hebe ich eben Blutdruck an. Vor allem kann ich diese Abfälle vermindern.

31:00 Und diese Gruppe, die wir verwenden das ist ein Blutdruckkortison also Mineralokortikoide, obwohl das Wort Kortison vorkommt hat es nicht die Nebenwirkungen wie sonst Kortisone zum Glück. Es hat wenig Nebenwirkungen, trotzdem geben wir es nur wenn es nötig ist.

31:24 Und wir können glücklicherweise in äußerst niedriger Dosis geben. Wir geben 0,1 mg zweimal pro Woche und das genügt praktisch immer. Ich kann mich an einen einzigen Patienten erinnern, wo wir gesteigert haben. Aber meistens war das nicht notwendig. Also das war so ein schneller Überblick. Ich wiederhole noch mal kurz:

31:50 Die Therapie. Wir versuchen den oxidativen Stress zu reduzieren. Wir versuchen die Regulation der Durchblutung zu optimieren. Wir senken wenn nötig den regionalen Venendruck. Weil es viel leichter ist den Venendruck zu senken, als den Arteriendruck anzuheben und wir haben den Arteriendruck an. Respektive, wir versuchen vor allem tiefe Abfälle zu vermeiden.

Herzlichen Dank!

Wie bemerke ich ein Glaukom?

Da wir meistens mit beiden Augen sehen, bemerken wir Defekte durch Glaukom erst sehr spät. Warum? Die Defekte sind auf jedem Auge andere. Da die Sehinformationen beider Augen im Sehzentrum zusammengeführt werden, können die fehlenden Sehinformationen eines Auges mit denen des anderen Auges von unserem Sehzentrum ausgefüllt werden. So nehmen wir trügerisch ein vollständiges Bild wahr, bis sich die Ausfälle erst im späten Stadium schließlich nicht mehr ausgleichen lassen, so dass wir sie anfangen zu bemerken. Je nach Ausmaß der Ausfälle werden Teile des Gesichtsfeldes auch nur noch verschwommen wahrgenommen.

„Die Vorstellung, dass Betroffene schwarze Flecken sehen, ist falsch. Glaukom-Patienten bemerken in der Regel erst etwas, wenn beide Augen bereits große Glaukomschäden haben und beschreiben beispielsweise Schwierigkeiten beim nächtlichen Autofahren. Diese Schäden sind dann leider nicht mehr rückgängig zu machen.“

Wie bemerke ich Gesichtsfelddefekte?

Nur wenn wir jedes Auge mit einer sogenannten Gesichtsfeldmessung (Perimetrie) separat untersuchen, stellen wir Augenärzte fest, welche Bereiche schwächer oder nicht mehr wahrgenommen werden. Bei einem fortgeschrittenen grünen Star ähnelt das Gesichtsfeld einem Puzzle, in dem Teile fehlen. Die fehlenden Teile können bei sehr genauer Beobachtung als verschwommene Bereiche wahrgenommen werden.

Im mittleren Stadium sind es nur einzelne Teile an veschiedenen Stellen des Bildes, im späteren Stadium fehlen oft zusammenhängende Stücke bis das Auge schließlich erblindet ist. Sind beide Augen betroffen, füllt das Sehzentrum in unserem Gehirn selbst größere Lücken wie ein Puzzlespieler nach logischen Gesichtspunkten aus. In dem hier gezeigten Bild liegen auf beiden Augen Ausfälle in dem Bereich vor, in dem sich der Fahrradfahrer befindet. Also setzt das Gehirn dort einfach die umliegende Umgebung fort und „übersieht“ den Fahrradfahrer.

Bei voller Sehkraft sieht das Bild so aus:

Das Bild zeigt eine Wohnstraße mit geparkten Autos und einem Kind, das einem Ball auf die Straße hinterherläuft.

Bei großen Defekten fehlt ein Teil der Sehinformation.

Das Gehirn ergänzt das Bild jedoch mit umliegenden Informationen, sodass es uns nicht auffällt. Damit stellt der Betroffene eine Gefahr für sich und andere dar.

Welche Risiken hat Glaukom?

Ein Hauptrisikofaktor ist ein erhöhter Augeninnendruck, der sich bildet, wenn das Kammerwasser nicht richtig abfließen kann. Das Kammerwasser durchströmt unser Auge kontinuierlich und versorgt die Augenlinse und Hornhaut mit Nährstoffen. Ein zu hoher Druck kann das empfindliche Nervengewebe schädigen. Zu den weiteren Risikofaktoren gehören:

- fortgeschrittenes Alter (Vorsorge ab 40+)

- starke Kurzsichtigkeit

- häufiges Vorkommen eines Glaukoms in der Familie

- Diabetes mellitus

- Bluthochdruck

- hoher oder stark schwankender Blutdruck bei hoher Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit

- dunkle Hautfarbe

- Neigung zu Migräne und Vasospasmus (Durchblutungsstörungen mit kalten Füße und Händen, niedriger Blutdruck, Ohrensausen)

- nach einer Augenverletzung

Ab 40 empfehle ich alle 2-3 Jahre Grüner Star Vorsorge.

Dr. Fabia Müller-Groh

Sind Sie über 40? Dann beschützen Sie Ihre Sehkraft mit modernster Glaukom Vorsorge !

Grüner Star Vorsorge und Diagnostik

Schäden am Sehnerv sind lange vor einer Sehverschlechterung diagnostizierbar

Die meisten Glaukomformen sind auf einen erhöhten Augendruck zurückzuführen. Daher ist die Augendruckmessung (IOD) ein Element der Vorsorge. Wirklich aussagekräftig ist der Wert jedoch erst in Verbindung mit der Messung der Hornhautdicke (Pachymetrie), weil die Hornhautdicke die Messung beeinflusst: so führt beispielsweise eine dünnere Hornhaut zu einer falsch-niedrigen Intraokulardruckmessung. Ein hoher Augendruck muss jedoch nicht zwingend zu Schäden am Sehnerv führen, und nicht jedes Glaukom geht mit einem erhöhten Augendruck einher. Doch auch beim Normaldruckglaukom lässt sich genauso wie bei anderen Glaukomformen durch bildgebende Diagnostik bereits im Frühstadium ein Schaden an der retinalen Nervenfaserschicht erkennen.

Die wichtigste Säule der Glaukomdiagnose ist daher die Untersuchung des Sehnervenkopfs mit dem lasergestützten Netzhautscanner und der retinalen Nervenfaserschicht mit dem OCT. Schon im Frühstadium eines Glaukoms lässt sich eine abnehmende Dicke der Nervenfaserschicht der Netzhaut feststellen.

Mit dem OCT kann ein Glaukom sicher diagnostiziert werden lange bevor Betroffene erste Sehverschlechterungen bemerken, zum Teil bereits bis zu 6 Jahre früher.

Dr. Fabia Müller-Groh

Behandlungs-Optionen

Fakten Check

Was ist ein Grüner Star (Glaukom)?

Beim Glaukom werden die recht sensiblen Sinneszellen in Sehnerv und Netzhaut geschädigt und sterben ab – sehr langsam und daher vollkommen unbemerkt. Der hauptsächliche Risikofaktor, der gezielt behandelt werden kann, ist ein erhöhter Augendruck. Als chronisches Krankheit bedarf das Glaukom dauerhafter augenärztlicher Kontrolle. Bei frühzeitiger Diagnose können dank moderner Verfahren der Verlauf gestoppt und das Fortschreiten verzögert werden, so dass die Sehfähigkeit erhalten wird.

Welcher Augendruck ist normal?

Ein Augeninnendruck zwischen 10 und 21 mmHg gilt als normal – allerdings allerdings er nur dann als normal, solange auch keine (!) Schäden am Sehnerv vorliegen. Dagegen bedeutet ein Augeninnendruck im Bereich von 22 – 29 mmHg ein Risiko, das 10fach erhöht ist an einem Glaukom zu erkranken, im Bereich von 30 – 35 mmHg sogar ein bis zu 40-faches.

Erhöhter Augendruck ohne Hinweise auf eine Schädigung des Sehnerven wird okuläre Hypertension genannt. Dabei besteht also die Gefahr, dass sich daraus ein Glaukom entwickelt. Sie tritt stets ohne Symptome auf und wird in der Regel zufällig durch eine Vorsorge Messung des Augeninnendrucks festgestellt.

Wie entsteht ein erhöhter Augendruck?

Der erhöhte Druck kommt vor allem dadurch zustande, dass die im Auge gebildete Menge an Kammerwasser nicht in gleichem Maße abfließt, wie sie natürlicherweise gebildet wird.

Welches ist die häufigste Glaukom-Form in Europa?

Das primäre Offenwinkel Glaukom (POWG) ist die in Europa bei weitem häufigste Glaukomform. Es zeichnet sich in den meisten Fällen durch weitgehende Symptomfreiheit aus – es tut nicht weh, verursacht gewöhnlich keine Beschwerden und führt im Frühstadium auch zu keinem Nachlassen der Sehfähigkeit.

Ab welchem Alter ist eine regelmäßige Glaukom-Vorsorge sinnvoll?

Ab dem 40. Lebensjahr sollten Sie sich alle 2-3 Jahre augenärztlich untersuchen lassen. Besonders bei Patienten mit erhöhtem Risiko – zum Beispiel bei all jenen, bei denen Glaukom in der Familie häufig auftritt oder starke Kurzsichtigkeit vorliegt – ist eine jährliche Untersuchung anzuraten.

Warum ist eine Glaukom Früherkennung so wichtig?

Je früher ein Glaukom erkannt und behandelt wird, desto erfolgreicher kann das Sehvermögen erhalten werden.

Online Eignungstest Brillenfreiheit

Online-Eignungstest Brillenfreiheit

Sie möchten Ihre Brille loswerden?

Gemeinsam finden wir heraus, welche Methode die richtige für Sie ist.